Россия

В современных экономических условиях вопрос снижения себестоимости продукции рыбохозяйственного комплекса предложено решать путем модернизации технологического процесса, в том числе в части внедрения методов глубокой переработки вторичного рыбного сырья (ВРС). Соединительнотканные от-ходы, которые целесообразно перерабатывать на пищевые цели, содержат ценные белки. Эти белки, при извлечении методом ферментативного гидролиза, представляют интерес за счет их биотехнологической направленности и антиоксидантных свойств. Изучены технологические параметры получения белковой добавки на основе гидролизата коллагенсодержащего ВРС, которая за счет внесения структурообразователя становится плотной и устойчивой к тепловому воздействию, а потому ее можно использовать в технологии формованных рыбных изделий. Изучено влияние продолжительности этапа выдержки смеси гидролизата из ВРС карпа со структурообразователем в течение 23 ч, а также массовой доли структурообразователя от 1 до 7 % на реологические свойства белковой добавки. Определено, что при внесении от 2 % структурообразователя консистенция становится плотной. Выявлено, что с повышением массовой доли структурообразователя и увеличением продолжительности выдержки повышаются прочностные свойства добавки. Определен характер изменений рассматриваемых показателей между собой. Так, изменения нормализованных значений прочности при содержании структурообразователя от 4 % в первые 5 ч выдержки описываются кубической функцией, а затем – линейно. В момент выдержки 23 ч зависимость массовой доли структурообразователя и прочности имеет линейный характер. Получена полная модель зависимости рассмотренных технологических параметров, что позволяет оптимизировать процесс производства белковой добавки и потенциально расширить ассортимент продукции с ее внесением за счет прогнозируемых реологических свойств.

гидролизат коллагена, белковая добавка, структурированная добавка, глубокая переработка, карп обыкновенный

Введение

Рыбная продукция является важным элементом продовольственной безопасности России, обеспечивающим население высокоценными белками. Однако заметный рост цен на рыбное сырье и продукцию из него негативно отражается на объемах его потребления [1]. При этом основную массу производства составляет рыбная продукция с низкой степенью переработки, что говорит о невысоком технологическом уровне предприятий [1], из чего следует актуальность вопроса модернизации технологического процесса, в том числе для эффективного использования вторичного сырья, что должно положительно отразиться на качестве и доступности рыбной пищевой продукции [2].

К числу вторичного рыбного сырья разделки рыб относят головы, кости, плавники, чешую, кожу, являющиеся источником соединительнотканного белка. Так, костное сырье карпа обыкновенного содержит 17,6 % белка [3]. Применяя методы глубокой переработки, например ферментативный гидролиз, данный белок можно извлечь в виде биоактивных пептидов, имеющих широкий спектр использования, в том числе в пищевой промышленности [4]. Полученный в ходе гидролиза рыбного сырья раствор (гидролизат) при комнатной температуре

не формирует гель и в таком виде малопригоден в пищевых целях [5], поэтому в дальнейшем необходимо его высушивание или структурирование.

Ранее в исследованиях была отмечена перспектива получения белковой добавки плотной структуры для рыбных изделий, получаемой при смешивании жидкого гидролизата вторичного рыбного сырья со структурообразователем [6]. Данная смесь при холодильном хранении (выдержке) образует плотную белковую добавку, которую можно использовать в составе рыбных изделий в качестве равномерно распределенных кусочков, которые частично заменяют собой мышечную ткань, а также могут выступать в качестве замены жировым компонентам (шпику). Белковая добавка устойчива к воздействию высоких температур, отчего может применяться в продукции, предусматривающей тепловое доведение до кулинарной готовности. Однако в исследованиях не затронут вопрос влияния продолжительности выдержки добавки на ее характеристики. Данный вопрос является актуальным, поскольку увеличение выдержки способствует улучшению прочности и консистенции добавки. На основании полученных данных возможен подбор необходимого режима выдержки при известной массовой доле структурообразователя, что особенно важно при использовании белковой добавки в условиях, требующих заданных характеристик сырья для получения формованных изделий с оптимальными реологическими свойствами.

Целью настоящей работы является оптимизация технологических параметров получения белковой добавки из продуктов гидролиза коллагенсодержащего рыбного сырья.

Для достижения цели поставлен ряд задач:

– получить опытные образцы белковой добавки на основе гидролизата рыбного коллагена с различным содержанием структурообразователя;

– исследовать прочностные свойства образцов белковой добавки при различной продолжительности выдержки;

– изучить влияние массовой доли структурообразователя и продолжительности выдержки образцов на прочностные характеристики белковой добавки, разработать математическую модель.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования являются образцы белковой добавки, полученные при соединении гидролизата коллагена и структурообразователя КФ СТАБИПРО ФЭТ (комплексная пищевая добавка, состоящая из альгината натрия (Е401), сульфата кальция (Е516) и пирофосфатов (Е450III)). Гидролизат коллагена получали из голов и костных хребтов карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) путем их измельчения, добавления к ним равного количества воды; предварительного нагрева данной смеси; последующего гидролиза при температурном оптимуме действия ферментного препарата «Энзи-микс У» (40 °C), за которым следовала инактивация препарата при 75 °C; фильтрация гидролизата от минеральных остатков; хранение гидролизата в замороженном (–18 °C) виде [6]. Полученный гидролизат хранили в течение 14 суток, после чего дефростировали при комнатной температуре и непосредственно использовали. В таком виде гидролизат равномерно перемешивался со структурообразователем КФ СТАБИПРО ФЭТ, после чего направлялся на выдержку при 0–4 °C. Рецептурный состав образцов белковой добавки представлен в табл. 1.

Таблица 1

Table 1

Рецептурный состав образцов белковой добавки

Recipe composition of protein supplement samples

|

№ образца |

Компоненты, % |

|

|

Гидролизат коллагена |

Структурообразователь |

|

|

1 |

99 |

1 |

|

2 |

98 |

2 |

|

3 |

97 |

3 |

|

4 |

96 |

4 |

|

5 |

95 |

5 |

|

6 |

94 |

6 |

|

7 |

93 |

7 |

В полученных образцах определяли реологические свойства (прочность) студня на приборе «Валента» по методике ГОСТ 26185-84 «Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа» (п. п. 4.4.2), основанной на определении массы нагрузки, необходимой для прорыва структуры исследуемого образца. Данный показатель измерялся в образцах после их выдержки 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 6,0; 17,0; 23,0 ч при температуре 2 ± 2 °C.

На основании полученных данных о прочности разрабатывалась математическая модель зависимости прочности белковой добавки от продолжительности выдержки и массовой доли структурообразователя. За основу были приняты и далее модифицированы применительно к данному исследованию ряд математических моделей [7–9]. Были использованы компьютерные программы, разработанные в среде Mathcad [10].

Результаты исследования

Формирование структуры белковой добавки обусловлено связыванием полисахаридов структурообразователя (альгинатов) с водой в составе гидролизата и ионами кальция (сшивание молекул). При большем времени выдержки сшивание происходит глубже, а увеличение массовой доли структурообразователя интенсифицирует процесс. Оптимальные образцы белковой добавки по органолептическим свойствам представляют собой однородную плотную структуру серо-бежевого цвета без признаков текучести и синерезиса со слабовыраженным свойственным рыбным запахом.

Образец белковой добавки с массовой долей структурообразователя 1 % даже после 23 ч выдержки при температуре 0–4 °C не структурировался и имел дряблую, полужидкую структуру, поэтому показатель прочности в нем не измерялся. При дальнейшем повышении массовой доли структурообразователя однородная плотная структура начинала формироваться у образца № 2 за 3,0 ч, у образца № 3 за 1,5 ч, у образца № 4 за 1,0 ч, у образцов № 5–7 в течение 0,5 ч, поэтому было принято решение, что внесение структурообразователя выше массовой доли 5 % является нецелесообразным. Результаты измерения прочности исследуемых образцов белковой добавки в процессе выдержки представлены в табл. 2.

Таблица 2

Table 2

Изменение прочности образцов белковой добавки в процессе выдержки

Change in the strength of protein additive samples during aging

|

№ образца |

Продолжительность выдержки, ч |

Прочность по Валенту, г |

№ образца |

Продолжительность выдержки, ч |

Прочность |

|

2 |

0,5 |

Cтруктура не |

3 |

0,5 |

Cтруктура не сформирована |

|

1 |

1 |

||||

|

1,5 |

1,5 |

119 |

|||

|

3 |

27 |

3 |

337 |

||

|

6 |

60 |

6 |

525 |

||

|

17 |

193 |

17 |

687 |

||

|

23 |

334 |

23 |

817 |

Окончание табл. 2

Ending the table 2

Изменение прочности образцов белковой добавки в процессе выдержки

Change in the strength of protein additive samples during aging

|

№ образца |

Продолжительность выдержки, ч |

Прочность по Валенту, г |

№ образца |

Продолжительность выдержки, ч |

Прочность |

|

4 |

0,5 |

Cтруктура не сформирована |

6 |

0,5 |

141 |

|

1 |

215 |

1 |

439 |

||

|

1,5 |

458 |

||||

|

3 |

779 |

1,5 |

846 |

||

|

6 |

946 |

3 |

1 245 |

||

|

17 |

1 090 |

6 |

1 507 |

||

|

23 |

1 183 |

17 |

1 743 |

||

|

5 |

0,5 |

63 |

7 |

0,5 |

249 |

|

1 |

283 |

1 |

719 |

||

|

1,5 |

611 |

1,5 |

1 143 |

||

|

3 |

963 |

3 |

1 575 |

||

|

6 |

1 112 |

6 |

1 777 |

||

|

17 |

1 350 |

17 |

2 207 |

||

|

23 |

1 486 |

23 |

2 476 |

Время выдержки и увеличение массовой доли структурообразователя приводит к формированию более плотной и прочной консистенции (см. табл. 2). При значениях прочности менее 300 г образец характеризуется относительно мягкой и легко деформируемой структурой; в диапазоне 300–600 г – слегка мягкой, форму держит удовлетворительно; в диапазоне 600–1 000 г – плотной структурой, хорошо сохраняющей форму; свыше 1 000 г – твердой, для деформации которой требуется приложить усилие.

Для изучения динамики реологических свойств образцов в процессе выдержки приведем результаты экспериментального определения прочности Pi,k к нормализованному формату pi,k следующим образом:

pi,k = Pi,k / Pi,23,

где индекс i = 2, 3, …, 7 – массовая доля структурообразователя; индекс k = 0–23 – продолжительность выдержки.

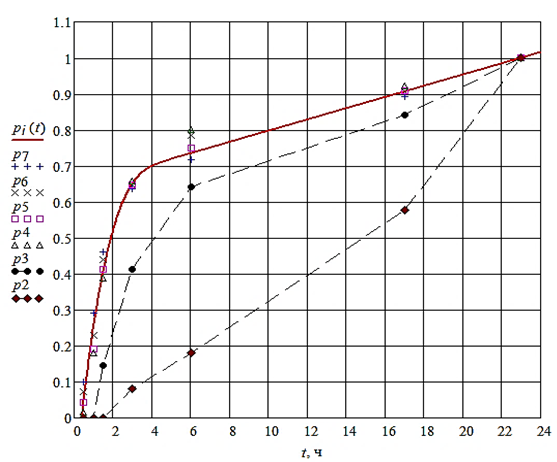

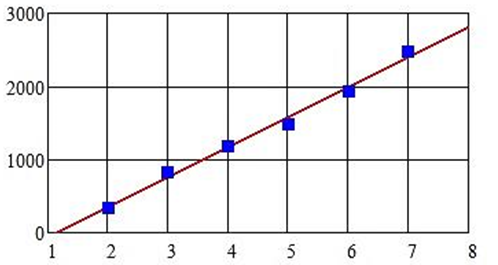

Зависимость нормализованных значений прочности от времени в виде графика представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость нормализованных значений прочности от времени выдержки

Fig. 1. Dependence of normalized strength values on aging duration

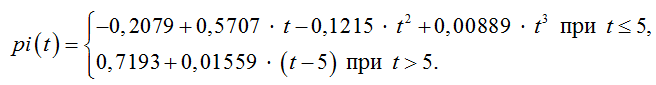

Заметим, что начиная с массовой доли 4 % и больше (р4–р7), разброс точек невелик (представлен усреднено в виде графика pi(t)), поэтому изменение значений для данных образцов по времени можно описать функцией, для t ≤ 5 ч кубической, для t > 5 ч – линейной:

Индекс детерминации 0,986 довольно высок.

При меньших концентрациях происходит эволюция функций от вогнутой p2(t) к выпуклой p3(t) и далее к pi(t).

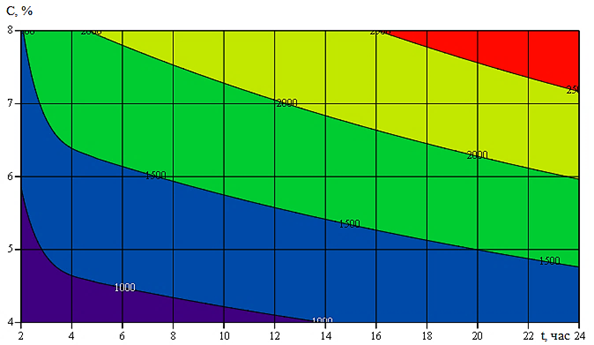

Зависимость величины прочности от массовой доли структурообразователя при выдержке в 23 ч представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость прочности P от массовой доли структурообразователя i в момент выдержки t = 23 ч

Fig. 2. Dependence of strength P on the concentration of structure-forming agent i at the moment of aging t = 23 h

Прочность в момент времени t = 23 ч зависит от массовой доли (i) практически линейно (см. рис. 2), в таком случае уравнение линейной регрессии следующее:

![]()

Индекс детерминации 0,99.

Таким образом, при массовой доле структурообразователя выше 4 % полная модель зависимости рассматриваемых технологических параметров будет следующая:

![]()

На основании полученной модели построен контурный график зависимости прочности белковой добавки от массовой доли в ней структурообразователя и продолжительности выдержки (рис. 3).

Рис. 3. Контурный график зависимости прочности белковой добавки

от массовой доли структурообразователя и продолжительности выдержки

Fig. 3. Contour graph of the dependence of strength

on the mass fraction of the structurizer and the duration of exposure

Таким образом, получена модель, описывающая влияние рассматриваемых технологических параметров получения белковой добавки на ее реологические характеристики. На основании прочностных свойств выявлено, что образцы добавки, выдерживающие нагрузку до 300 г, являются малоприменимыми в технологии из-за мягкой консистенции

и высокой деформируемости; выдерживающие нагрузку от 300 до 1 000 г рекомендуется использовать в составе фаршевых, запеченных, вареных формованных рыбных изделий; при прочности свыше 1 000 г добавку рекомендуется использовать в составе копченой и сырокопченой продукции.

Заключение

Получены образцы белковой добавки на основе гидролизата вторичного рыбного сырья карпа и структурообразователя. На основании реологических свойств даны рекомендации по использованию белковой добавки в формованных рыбных изделиях. Изучено влияние массовой доли структурообразователя и продолжительность выдержки на ее реологические свойства образцов белковой добавки. Определено, что прочность образцов белковой добавки возрастает при увеличении массовой доли структурообразователя и удлинении продолжительности выдержки в рассматриваемом временном диапазоне. При массовой доле структурообразователя 2–7 % консистенция белковой добавки формируется в течение 0,5–3 ч. На основании полученных данных получена полная модель влияния времени выдержки белковой добавки и массовой доли структурообразователя на ее прочность. Обоснована оптимальная массовая доля структурообразователя, равная 4 %.

1. Салтыков М. А., Фисенко А. И. Рыбохозяйствен-ный комплекс России: нарративный анализ тенденций и стратегические задачи развития производства и потребления продукции // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2023. № 3. С. 69–81.

2. Об утверждении Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2019 г. № 1931-р. URL: government.ru/docs/all/123583/ (дата обращения: 28.08.2024).

3. Самойлова Д. А., Цибизова М. Е. Вторичные ре-сурсы рыбной промышленности как источник пищевых и биологически активных добавок // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. 2015. № 2. С. 129–136.

4. González-Serrano D. J., Hadidi M., Varcheh M., Jelyani A. Z., Moreno A., Lorenzo J. M. Bioactive Peptide Fractions from Collagen Hydrolysate of Common Carp Fish Byproduct: Antioxidant and Functional Properties // Antioxidants. 2022. N. 11. Iss. 509. URL: doi.org/10.3390/antiox11030509 (дата обращения: 28.08.2024).

5. Rajabimashhadi Z., Gallo N., Salvatore L., Lionetto F. Collagen Derived from Fish Industry Waste: Progresses and Challenges // Polymers. 2023. N. 15. Iss. 544. URL: doi.org/10.3390/polym15030544 (дата обращения: 28.08.2024).

6. Александров Н. К., Альшевский Д. Л. Научное обоснование технологических параметров и рецептуры белкового наполнителя из коллагенсодержащих отходов переработки карпа // Изв. КГТУ. 2023. № 71. С. 73–83.

7. Mezenova N. Yu., Naumov V. A., Agafonova S. V., Mezenova O. Ya., Baidalinova L. S., Volkov V. V., Andreev M. P. Simulation of fermentolysis of secondary meat and bone raw materials // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. N. 689. URL: iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/689/1/012037 (дата обращения: 28.08.2024).

8. Наумов В. А. Аппроксимация результатов лабораторного исследования вакуумной сушки сыров при изменении остаточного давления // Вестн. науки и образования Северо-Запада России. 2023. Т. 9. № 4. С. 6–14.

9. Мошарова М. Э., Титова И. М., Наумов В. А. Моделирование рецептур формованных полуфабрикатов с использование вторичного сырья сокового производства // Вестн. КамчатГТУ. 2023. № 63. С. 8–17.

10. Наумов В. А. Прикладная математика: учеб. по-собие по решению профессиональных задач в среде Mathcad. Калининград: Изд-во КГТУ, 2014. 144 с.