Россия

Россия

Россия

В статье рассматривается проблема обводненности продукции нефтяных месторождений в России, которая за последние годы значительно возросла и приводит к существенным экономическим потерям для отрасли. Анализируется влияние различных факторов, в частности, поступление воды из соседних водо-носных горизонтов, а также конструктивные особенности разработки месторождений, на уровень обводненности скважин. Основное внимание уделяется каменноугольным отложениям Соликамской депрессии, где наблюдаются высокая неоднородность коллекторов и проблемы, возникающие при закачке воды в процессе разработки. Проанализированы данные 115 действующих скважин, что позволило выявить зависимость обводненности от критических геолого-технологических факторов, таких как пластовое давление и проницаемость коллекторов. Результаты корреляционного анализа подтверждают влияние неоднородности пластов на уровень обводненности и показывают, что система разработки на месторождении является важным фактором в процессе обводнения. Рассмотрены методы управления смачиваемостью пород с использованием гидрофобизирующих реагентов. Эти реагенты изменяют поверхностные свойства пород, делая их менее восприимчивыми к воде и таким образом способствуя снижению водонасыщенности и повышая эффективность добычи нефти. Проанализирован гидрофобизирующий состав, состоящий из двух компонентов: углеводородного растворителя и гидрофобизатора. Состав обладает способностью растворять асфальтеносмолопарафиновые образования, которые накапливаются в порах пласта, а также приводит к изменению угла смачиваемости поверхности пород. Предложены направления для улучшения процесса разработки месторождений и управления обводнением, что может привести к росту дебита нефти и сокращению эксплуатационных затрат.

обводненность, месторождение, коллектор, осложнение

Введение

Проблема обводненности продукции на многих нефтяных месторождениях в России представляет серьезную угрозу для нефтяной отрасли. В течение последних трех лет произошло увеличение содержания воды более чем на 5 %, что привело к потере около 76 млн т нефти [1]. В связи с этим для снижения эксплуатационных затрат и увеличения добычи нефти крайне важно сократить водоотбор. Однако эффективность существующих технологий по снижению воды в скважинах остается недостаточной из-за непонимания причин попадания воды в скважины и выбора неподходящих материалов и технологий.

В скважины вода может попадать по разным причинам, таким как:

– нарушение герметичности обсадных труб;

– проникновение воды из соседних водоносных слоев;

– формирование водяных конусов в области перфорации;

– прохождение закачиваемой воды через пласты с высокой проницаемостью.

Эти факторы во многом зависят от геологического строения месторождения и методов разработки, используемых на участке.

Цель исследования – определение способов повышения эффективности работы обводненных скважин Уньвинского месторождения путем применения наиболее эффективных технологических решений по снижению обводненности скважинной продукции. Задачи исследования:

1) проанализировать геолого-промысловые особенности и состояние разработки Уньвинского месторождения;

2) представить технико-технологические решения по снижению обводненности скважинной продукции Уньвинского месторождения.

Геолого-промысловые особенности и состояние разработки Уньвинского месторождения

Башкирско-серпуховские (Бш-Срп) каменноугольные отложения Соликамской депрессии представляют особый интерес в связи с особенностями карбонатных коллекторов, характеризующихся сложным строением и неравномерным распределением потока флюидов. В этих отложениях распространено прохождение воды через пласты с высокой проницаемостью, а пласты с низкой проницаемостью менее активны для разработки. Попытки создания подобных коллекторов могут привести к нецелесообразному увеличению объемов закачиваемой воды, что, в свою очередь, способствует повышению обводненности продукции.

Карбонатные типы коллекторов, включая зоны трещиноватости, способствуют проникновению воды из водоносного горизонта в добывающую скважину, а также улучшают гидродинамическую связь с нагнетательной скважиной.

На Уньвинском месторождении пласт Бш-Срп характеризуется высокой степенью неоднородности, проявляющейся в значительной трещиноватости и низких коэффициентах песчанистости. Кроме этого, ситуация усугубляется применением внутриконтурной системы заводнения, которая подразделяется на блоки. Обводненность залежи Бш-Срп обычно не превышает проектных показателей, однако по ряду скважин добыча воды достигает критического уровня.

В настоящее время Уньвинское месторождение углеводородных ресурсов пребывает на третьей стадии разработки. На этом этапе представляется возможным подвергать промысловые данные анализу и сопоставлению с фильтрационно-емкостными параметрами пород-коллекторов с целью идентификации источника водопритока.

Для этих целей был проведен анализ данных, полученных из 115 эксплуатационных скважин.

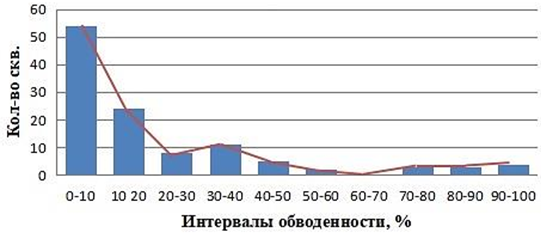

Для систематизации первичных данных и получения общей картины по месторождению был проведен статистический анализ с целью классификации скважин по интервалам распространения воды (рис. 1).

Рис. 1. Группировка скважин по степени обводненности [2]

Fig. 1. Grouping of wells by degree of waterlogging [2]

Из диаграммы видно, что большинство скважин имеют низкий уровень водоотбора (< 40 %). Лишь несколько скважин являются проблемными.

Интерес представляют скважины, где фактическая обводненность превысила проектные показатели (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Скважины, в которых фактическая обводненность превышает проектную*

Wells in which the actual water supply exceeds the design level

|

Интервал |

Количество |

Скважины с повышенной обводненностью |

|

0–10 |

54 |

607, 594, 501, 626, 644, 571, 96, 523, 640, 608, 83, 92, 554, 606 |

|

10–20 |

24 |

553, 84, 622, 529, 536, 548, 100б, 540, 573 |

|

20–30 |

8 |

514, 519, 525, 271, 479 |

|

30–40 |

11 |

572, 577, 595, 504, 569, 627, 513 |

|

40–50 |

5 |

584, 578, 521 |

|

50–60 |

2 |

304, 592 |

|

60–70 |

0 |

– |

|

70–80 |

3 |

292, 597, 602 |

|

80–90 |

3 |

583, 550, 531 |

|

90–100 |

4 |

574, 575, 630, 87, 600 |

* Составлено по [2].

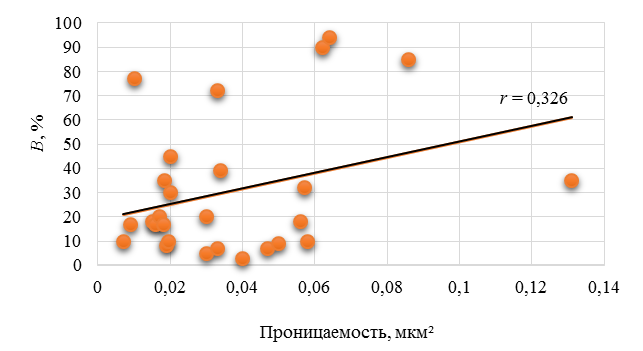

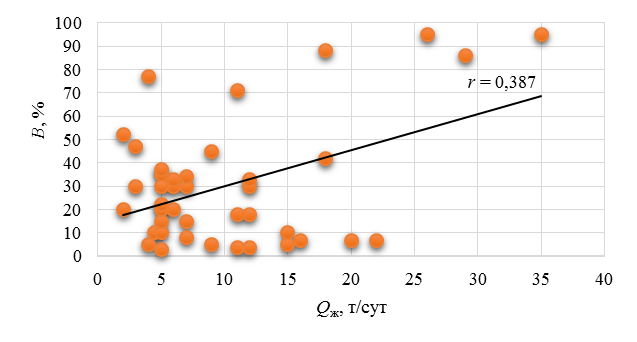

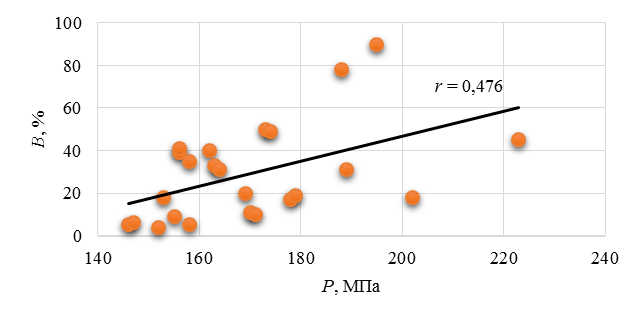

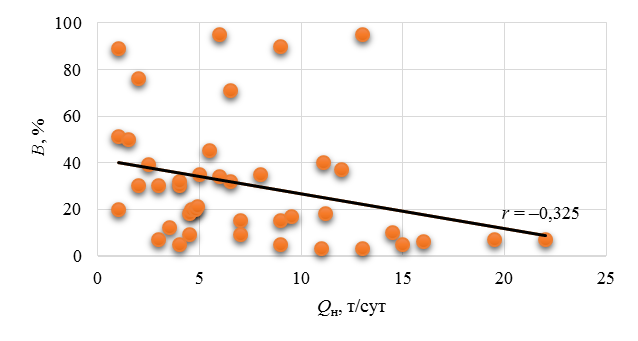

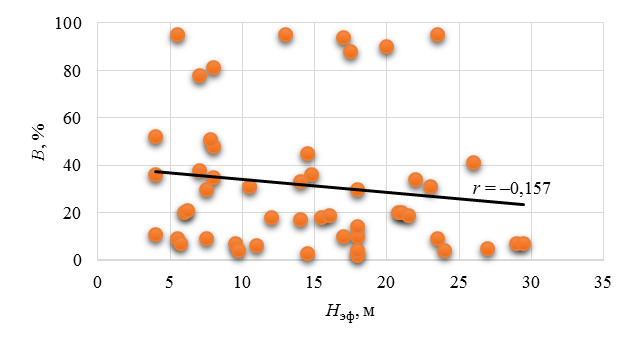

С целью определения причины роста водозаборов были проанализированы корреляции, согласно которым показано, как водозабор на этих месторождениях связан с различными геологическими и инженерными параметрами, к которым относятся пластовое давление P, эффективная нефтенасыщенная толщина Нэф, проницаемость и дебиты нефти

и жидкости Qн и Qж (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2. Поля корреляции обводненности, зависящей от: а – проницаемости; б – дебита жидкости; в – давления [2]

Fig. 2. Correlation fields of water availability depending on: a – permeability; б – flow rate of liquid; в – pressure [2]

г

д

Рис. 2 (окончание). Поля корреляции обводненности, зависящей от: г – дебита нефти; д – эффективных нефтенасыщенных толщин [2]

Fig. 2 (ending). Correlation fields of water availability depending on: г – flow rate of oil; д – effective oil-saturated thicknesses [2]

Корреляционный анализ позволяет выявить прямую зависимость между объемом воды в стволе скважины, скоростью просадки жидкости, проницаемостью породы-коллектора и уровнем пластового давления.

Коэффициенты корреляции для этих зависимостей равны 0,387, 0,326 и 0,476 соответственно. Это указывает на то, что наиболее значимая связь наблюдается между степенью обводненности и уровнем пластового давления.

Кроме того, обнаружена обратная корреляция между обводненностью, среднесуточным дебитом нефти и эффективной нефтенасыщенной толщиной. Коэффициенты корреляции для этих зависимостей отрицательные и составляют –0,325 и –0,157.

Результаты исследования подтверждают, что неоднородность пласта и изменения проницаемости и нефтенасыщенности оказывают существенное влияние на уровень просадки ствола скважины. Также показано, что системы разработки, используемые на нефтяных месторождениях, оказывают значительное влияние на этот процесс.

Технико-технологические решения по снижению обводненности скважинной продукции Уньвинского месторождения

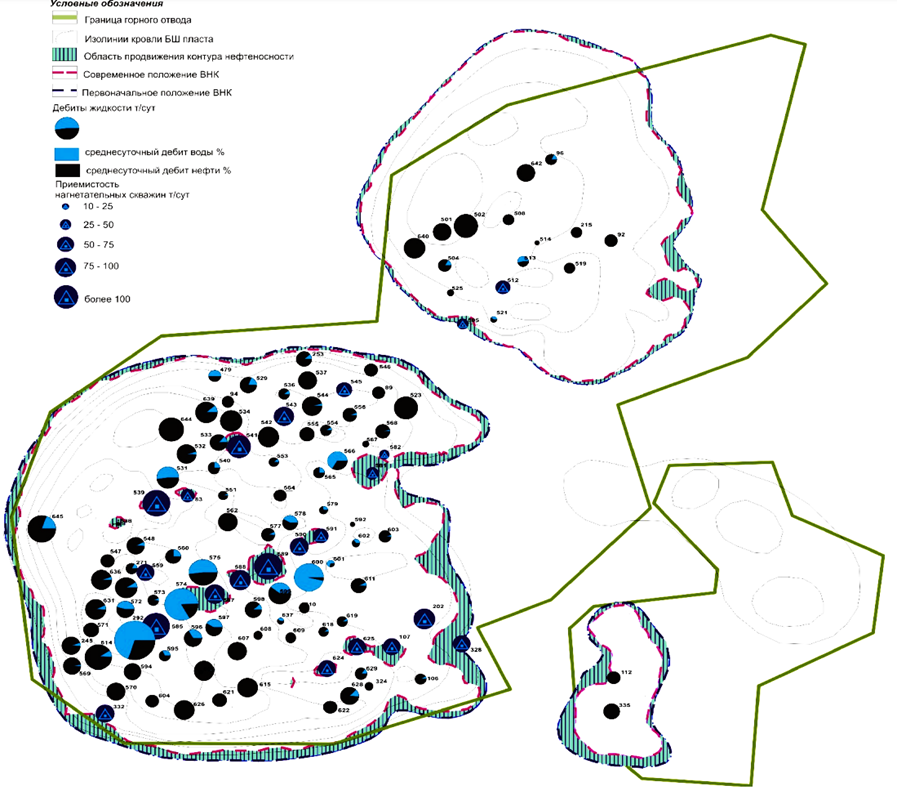

В ходе разработки месторождения методы поддержания пластового давления и увеличения нефтеотдачи приводят к росту обводненности скважин и трансформации водонефтяного контакта. Для наглядного представления этих изменений была создана карта распределения обводненности по пласту (рис. 3).

Рис. 3. Карта, характеризующая состояние обводненности нефтяной залежи башкирско-серпуховского пласта Уньвинского месторождения [2]

Fig. 3. A map characterizing the state of waterlogging of the Bashkirsko-Serpukhovskoye oil reservoir of the Unvinsky oil field [2]

Карта, представленная на рис. 3, отчетливо демонстрирует концентрацию обводненных скважин вблизи линии нагнетания, что отражает особенности применяемой системы разработки на рассматриваемом участке. Параллельно, система поддержания пластового давления (ППД) способствует формированию каналов обводнения в областях

с повышенной проницаемостью, вызывая неравномерное смещение границы «нефть-вода».

Этот эффект приводит к опережающему обводнению добывающих скважин, расположенных по соседству с нагнетательными.

В процессе разработки месторождений углеводородов одним из ключевых аспектов является обеспечение эффективной подачи воды в зону добычи. В этом контексте особую значимость приобретает регулирование пластового давления в области закачки.

Интенсивное извлечение жидкости в сочетании с нагнетанием воды в нагнетательные скважины способствует ускорению перетока воды из областей с повышенным давлением в зоны, где давление отсутствует, т. е. в добывающие скважины.

В регионах, где толщина нефтенасыщенного пласта значительна, объем воды, поступающей в добывающую скважину, увеличивается постепенно. Это обусловлено относительно небольшим снижением запасов углеводородов и значительным расстоянием от перфорированной зоны до подошвенной воды.

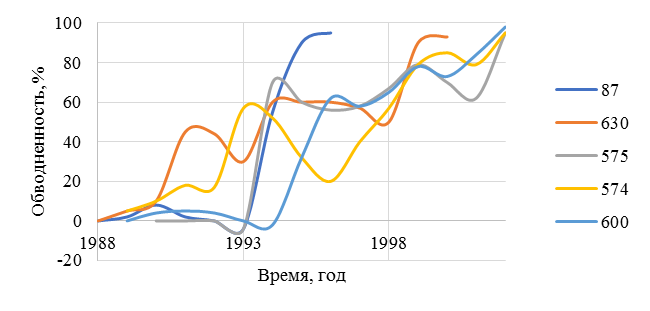

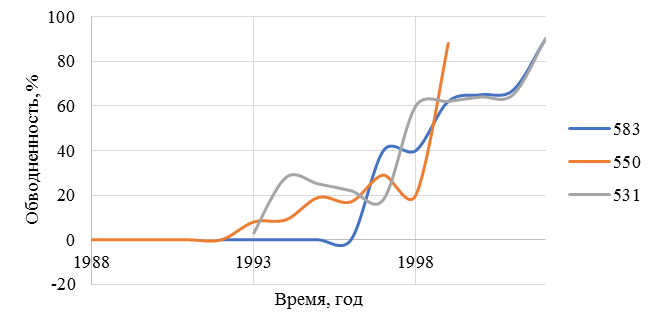

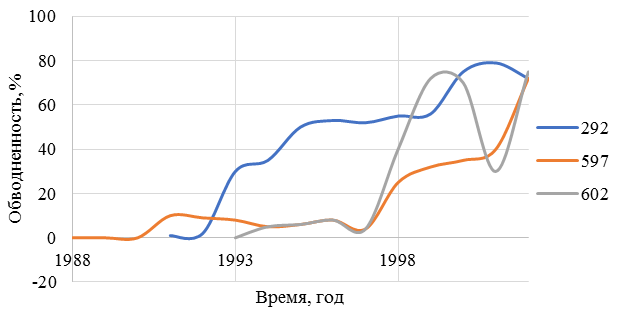

На рис. 4 представлены графики зависимости обводненности от времени, которые помогают определить причины обводненности скважин.

а

б

в

Рис. 4. Графики зависимости обводненности от времени для скважин с обводненностью:

а – 90–100 %; б – 80–90 %; в – 70–80 % [2]

Fig. 4. Graphs of the dependence of water availability on time for wells with water availability:

a – 90-100%; б – 80-90%; в – 70-80% [2]

Наблюдается тенденция к увеличению обводненности скважин № 630 и 574, что может свидетельствовать о формировании конуса обводнения. Однако скачкообразные изменения на графиках скважин № 87 и 575 указывают на прорыв воды через трещины, разломы или заколонный канал.

После проникновения законтурной воды происходит резкий рост обводненности, который затем стабилизируется и переходит в линейную зависимость для скважин № 630 и 574.

Анализ динамики обводненности ствола скважины показал, что в процессе эксплуатации предпринимались попытки ограничить объем забора воды. Однако с течением времени величина обводненности вновь возросла. Геологические и эксплуатационные параметры оказывают взаимосвязанное влияние на величину обводненности. Быстрый рост обводненности был связан с наличием системы заводнения, где неоднородности проницаемости привели к неравномерной разработке пласта. Это привело к преждевременному движению закачиваемой воды через высокопроницаемый пласт в добывающие скважины № 87, 575, 630, 597, 550 и 583.

Гидрофобизатор представляет собой химическое соединение, придающее обработанным им материалам водоотталкивающие свойства. Вещества, обладающие гидрофобностью, применяются для уменьшения степени насыщения водой горных пород в призабойной области скважины. С этой целью используются аэрированные растворы, поверхностно-активные вещества и другие гидрофобные реагенты. В основном пласты обладают гидрофильными характеристиками, а минералы и частицы породы легко смачиваются водой. В ходе буровых работ, операций глушения и вскрытия ствола скважины вода, находящаяся в растворе для глушения, проникает в пласт и вытесняет нефть из прискважинной зоны. Эта вода задерживается в стволе скважины из-за действия капиллярных сил, что осложняет процесс ввода скважины в эксплуатацию.

Количество воды в пластовой зоне на забое скважины определяется уравнением Лапласа. Оно зависит от угла смачивания на границе раздела с твердыми частицами. В гидрофильных породах с углом смачивания θ > 90° вода остается в скважине за счет межфазного давления. Если поверхность породы-коллектора обрабатывается гидрофобным агентом, смачиваемость изменяется и становится гидрофобной. В этом случае угол смачивания увеличивается до 180°, что приводит к изменению капиллярного давления. Это способствует выходу воды из капилляра [3]. Таким образом, во время закачки нефть может переносить воду из мелких пор в более крупные, что облегчает ее выводить из них во время работы скважины.

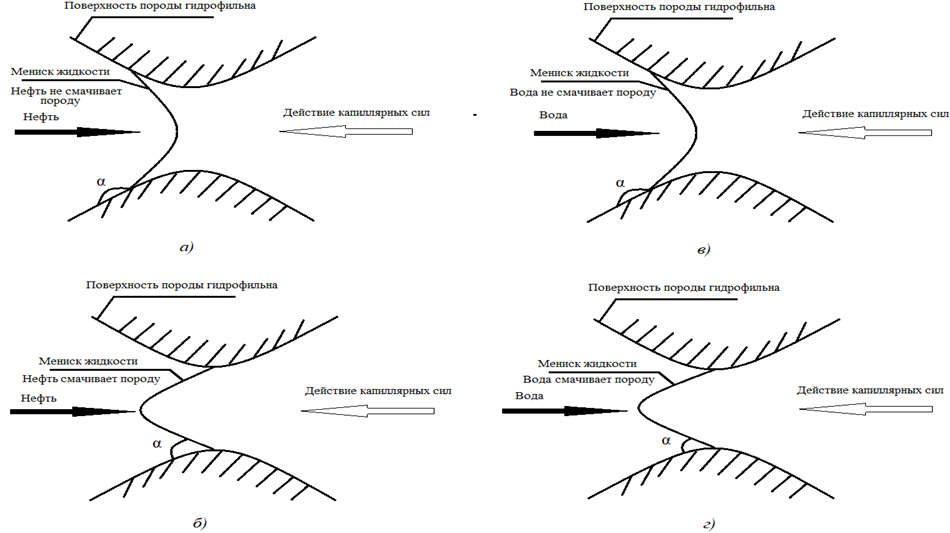

Смена смачиваемости поверхности породы вблизи скважины может существенно повлиять на фильтрацию жидкости в этой области. Сначала это может вызвать сдвиг в направлении капиллярных сил. При изменении смачиваемости породы капиллярные силы начинают действовать в противоположном направлении (рис. 5), что затрудняет фильтрацию воды и в то же время облегчает перемещение нефти. Данный эффект наиболее заметен при вертикальном движении водонефтяного контакта в районе скважины, особенно когда скорость пополнения запасов превышает скорость дренирования, а также в породах с низкими показателями проницаемости.

Рис. 5. Направленность действия капиллярных сил при фильтрации:

а, б – нефти, воды через гидрофильную среду; в, г – воды, нефти через гидрофобную среду [4]

Fig. 5. The direction of action of capillary forces during filtration:

a, б – oil, water through a hydrophilic medium; в, г – water, oil through a hydrophobic medium [4]

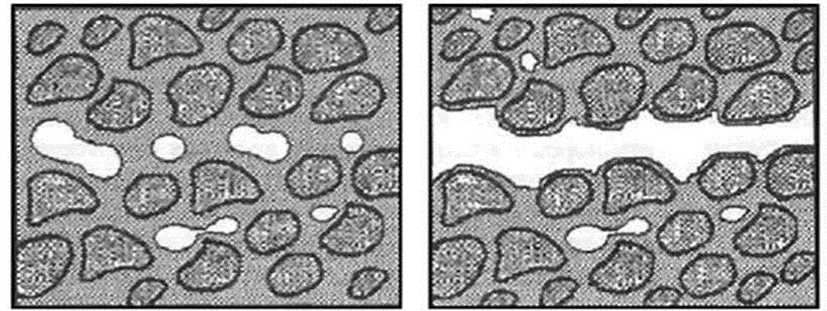

Изменение смачиваемости породы с гидрофильности на гидрофобность влечет за собой не только смену вектора капиллярных сил, но и модифицирует фазовое распределение внутри пор. Когда нефть приобретает свойства смачивающей жидкости, она адсорбируется на стенках пор и заполняет микропоры, в то время как вода, не проявляя смачивающих свойств, концентрируется в крупных порах и мигрирует по каналам с максимальной пропускной способностью (рис. 6).

Рис. 6. Расположение фаз в гидрофобном пласте: а – при остаточном водонасыщения; б – при вытеснении нефти водой [4]

Fig. 6. The arrangement of phases in a hydrophobic reservoir: a – with residual water saturation; б – with oil displacement by water [4]

Такое перераспределение осложняет продвижение нефти, поскольку крупные поры оказываются блокированы водой, что приводит к увеличению сопротивления ее потоку. Следовательно, при сохранении одинаковой степени насыщенности водой относительная проницаемость для нефти падает, а для воды, напротив, увеличивается.

В процессе добычи нефти и газа призабойная зона пласта неоднократно подвергается воздействию воды. Это происходит во время бурения и закачки, а также при ремонте и интенсификации добычи. Позднее в процессе эксплуатации в эту зону поступает как пластовая, так и нагнетательная вода. В результате, образуется зона высокой водонасыщенности и тонкий слой слабосвязанной воды на поверхности породы, что уменьшает поровый объем пласта. Это особенно заметно в гидрофильных породах с низкой проницаемостью. По мере увеличения водонасыщенности проницаемость для воды увеличивается, а проницаемость для нефти уменьшается из-за капиллярных сил и физического блокирования нижнего порового пространства слабосвязанной водой. Добавление гидрофобных реагентов разрушает тонкую пленку, удерживающую воду в призабойной зоне, помогая воде отделиться и высохнуть. Эти реагенты прочно прилипают к поверхности породы и предотвращают повторное смачивание. В результате, водонасыщенность в гидрофобизированной части пласта значительно снижается, что приводит к увеличению проницаемости для нефти и уменьшению проницаемости для воды. Поэтому разница в водонасыщенности в нижней поровой зоне до и после обработки гидрофобной композицией становится ярко выраженной.

Уменьшение содержания воды в поровом пространстве облегчает приток нефти в скважину. Кроме этого, водоотталкивающая природа поверхности породы препятствует формированию повторных зон с высокой концентрацией воды возле ствола скважины. Предлагаемая гидрофобная композиция содержит два основных компонента – углеводородный растворитель и гидрофобный модификатор, состав РМД (растворитель – модификатор – эмульгатор) обладает способностью растворять асфальтосмолопарафиновые отложения, скопившиеся в порах пласта. Использование РМД при обработке призабойной зоны пласта (ПЗП) позволяет изменить смачиваемость поверхности горных пород и повысить их относительную проницаемость для нефти.

Оптимизация использования многокомпонентных составов для обработки ПЗП требует индивидуального подхода к каждой скважине. Это связано с необходимостью учета геологических и физических характеристик пласта, включая его тип, динамику свойств во времени, степень смачиваемости породы, структуру неоднородностей, процент обводненности добываемой жидкости, производительность скважины, а также экономические показатели. Успешное применение метода требует обязательного учета содержания и растворимости глинистых минералов в породе. Для адекватной оценки неоднородности продуктивного пласта необходимо выявление основной зоны продуктивности и потенциальных резервуаров. Основной коллектор характеризуется высокой проницаемостью (> 0,3 мкм) и низким содержанием глины (< 2 %). Оба типа промежуточных коллекторов могут быть гидрофильными или гидрофобными. В табл. 2 на основе данных по различным нефтяным месторождениям приведены характеристики коллекторов и условия применения метода РМД с различными комбинациями этих параметров.

Таблица 2

Table 2

Результаты предварительных оценочных промысловых экспериментов*

Results of preliminary assessment fishing experiments

|

Основной пропласток |

Резервный пропласток |

Условия применения РМД |

|

Гидрофильный |

Гидрофильный |

Наиболее благоприятные условия применения. |

|

Гидрофобный |

Гидрофильный |

Благоприятные условия применения. |

|

Гидрофильный |

Гидрофобный |

Менее благоприятные условия. |

|

Гидрофобный |

Гидрофобный |

Самые неблагоприятные условия применения – |

* Составлено по [3].

Применение реагента РМД к гидрофильному пласту изменяет свойства его поверхности, делая ее гидрофобной. Этот процесс вытесняет пленку связанной воды из пор пласта к их центральной части. Над этой водной пленкой располагается слой нефти, слабо связанной с поверхностью. В результате обработки реагентом нефть теряет остатки физико-химической адгезии и обретает способность свободно перемещаться. Как следствие, происходит увеличение притока флюида в скважину, поскольку высвобожденная нефть и вода легче перемещаются по пласту.

Заключение

Таким образом, разработка технологических решений, направленных на контроль смачиваемости пород в прискважинной зоне добывающих скважин, является ключевым направлением для оптимизации процесса извлечения нефти и снижения объемов попутно добываемой воды. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Предполагаемый итог заключается в росте нефтедобычи, обусловленном созданием гидрофобных свойств в зоне, прилегающей к скважине. Это, в свою очередь, способствует увеличению относительной проницаемости пласта для нефти в данном участке.

1. Elphick J., Seright R. A Classification of Water Problem Types // Petroleum Network Education Conference’s 3rd Annual International Conference of Reservoir Conformance Profile Modification, Water and Gas Shutoff, Houston, Texas, USA, 1997. August 6-8.

2. Кочнева О. Е., Ефимов А. А. Причины и анализ обводненности башкирско-серпуховской залежи Уньвинского нефтяного месторождения Соликамской депрессии // Вестн. Перм. ун-та. 2012. Вып. 3 (16). С. 74–80.

3. Газизов А. Ш., Хананнов Р. Г., Газизов А. А., Фэн Фан, Кабиров М. М. Гидрофобизация пород ПЗП как метод увеличения дебитов скважин и уменьшения обводненности добываемой жидкости // Нефтегаз. дело. 2005. URL: https://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Gazizov/Gazizov_1.pdf (дата обращения: 12.03.2025).

4. Демахин С. А., Демахин А. Г., Губанов В. Д. Изучение влияния гидрофобизирующих составов на водонасыщенность и проницаемость призабойной зоны нефтяного пласта // Нефтепромысл. дело. 2009. № 6. С. 25–28.