Russian Federation

The Northern Caspian Sea is an area of the Caspian Sea characterized by high productivity and is the main feeding ground for representatives of the ichthyofauna. Animal plankton is of particular interest as a group of invertebrate organisms, the most mobile and sensitive to various external (abiotic) influences. It is on this group of animals that the ongoing research will focus. The northern part of the Caspian Sea differs sharply from the central and southern parts of the Caspian Sea in terms of hydrological and hydro-chemical regimes. The level of development of planktonic communities in the Northern Caspian Sea is formed under the influence of a complex of factors, the main of which is the volume of river runoff and, as a result, changes in the hydrochemical conditions of the aquatic habitat. The abundance and biomass of animal plankton are one of the main parameters characterizing the spatial, temporal and trophic structures of aquatic ecosystems. Their interannual fluctuations are reflected in the subsequent trophic chains of the reservoir – pelagic fish, primarily Caspian sprats. The analysis of the dynamics of the abundance, biomass and structure of zooplankton over a number of years – from 2011 to 2022 – is presented, which allows us to assess the functioning of the ecosystem of the Caspian Sea. The results of long-term studies of the zooplankton community can be included in the mathematical model of the reservoir and used to predict the current state of the Caspian Sea.

zooplankton, western part of the Northern Caspian, abundance, biomass, taxonomic units

Введение

В процессе изучения Каспийского моря исследователями было выделено три условно-природных комплекса, именуемых в дальнейшем Северный, Средний и Южный Каспий. Каждая часть имеет свои особенности и характерные черты, что обусловлено экологическими, геологическими, гидроклиматическими факторами.

Каспийское море является одним из наиболее богатых водоемов, отличающимся биологической продуктивностью. Продуктивность Каспийского моря характеризуется, прежде всего, повышенной солнечной инсоляцией, географическим расположением и ежегодно приносимым в водоем волжским стоком.

Формирование биологической продуктивности Каспийского моря в последние годы происходило на фоне сокращения волжского стока, уменьшения продолжительности половодья, раннего прохождения максимальных расходов и уровней воды, продолжающегося дисбаланса биогенных веществ, увеличения площадей с повышенной соленостью

и сокращения площадей нагула из-за падения уровня моря. Все это в той или иной степени отразилось на развитии гидробионтов. Наиболее заметны изменения гидрологического режима р. Волги в Северном Каспии [1].

Видовой состав животного планктона Каспийского моря, в отличие от растительного, характеризуется меньшим разнообразием.

Зоопланктон является одним из важнейших элементов водной экосистемы. Любые перестройки структуры в зоопланктонном сообществе влияют на развитие последующих звеньев трофической цепи водоема, в первую очередь рыб-планктофагов [2]. В работе представлены результаты анализа современного состояния зоопланктона: исследования таксономического состава, количественных показателей, сезонных и межгодовых изменений планктонных беспозвоночных западной части Северного Каспия.

Цель работы – оценка многолетних изменений в структуре сообществ зоопланктона в видовом составе, численности и биомассе, произошедших в 2011–2022 гг. в западной части Северного Каспия.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили данные весенних и летних сборов сетного зоопланктона в западной части Северного Каспия, выполненные по стандартной сетке станций, утвержденной Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

Гидробиологические пробы воды (зоопланктон) собирались и обрабатывались в соответствии с принятыми методическими пособиями [3]. Пробоотбор зоопланктона осуществлялся методом тотального облова вертикально от дна до поверхности с использованием сети Апштейна. После подъема на палубу сеть тщательно ополаскивалась проточной водой, осадок фильтровался через сито газ № 58. Далее осевший на сите зоопланктон переносился в банки и фиксировался 4 %-м раствором формалина.

После доставки проб зоопланктона в лабораторию пороводилась количественная обработка проб, которая заключалась в подсчете количества организмов каждого вида, по возможности по возрастным стадиям или размерным группам. Для удобства использовали камеру Богорова. Пробу доводили до определенного объема (25, 50, 100 см3) в зависимости от обилия планктона. Приведенная к известному объему проба выливалась в колбу и равномерно взбалтывалась. С помощью штемпель-пипеток разных объемов (от 0,5 до 1,0 мл), не дав осесть организмам на дно, отбирали порцию пробы. Часть пробы, взятую штемпель-пипеткой, выливали в камеру Богорова и в ней просчитывали число организмов каждого вида. Эта операция проводилась дважды, после чего всю пробу просматривали под бинокуляром. Число организмов в порциях пересчитывали на весь объем пробы.

Исследуемый период с 2011 по 2022 г. был разделен на 4 группы, классовый промежуток в которых составлял 3 года.

Результаты и обсуждение

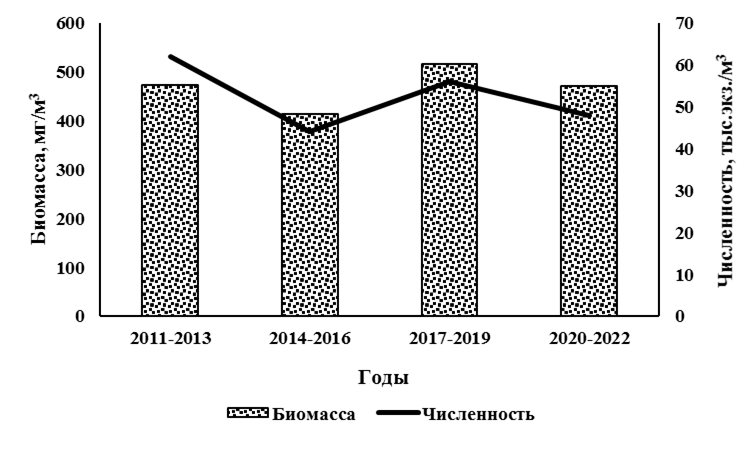

В весенний период 2011–2013 гг. качественный состав зоопланктона на акватории западной части Северного Каспия был представлен 54 таксономическими единицами планктеров. Количественные показатели развития планктонной фауны характеризовались следующими величинами: средняя биомасса организмов – 474,4 мг/м3 при численности 62,8 тыс. экз./м3. Численность планктона формировали коловратки (48 %), с преобладанием Brachionus diversicоrnis. Группа ветвистоусых (Bosmina longirostris) и веслоногих (Calanipeda aquaedulcis) ракообразных имели второстепенное значение. Основу биомассы зоопланктона формировали представители отряда Cladocera, а именно лидирующая по численности Bosmina longirostris. Среди коловраток наибольшую биомассу имела Asplanchna priodonta, у веслоногих ракообразных – Heterocope caspia. В экологическом отношении доминировал пресноводный комплекс организмов (72 %).

В весенний период 2014–2016 гг. качественный состав зоопланктона западной части Северного Каспия включал 48 видов и разновидностей беспозвоночных, что несколько меньше относительно аналогичного периода 2011–2013 гг. Количественные показатели зоопланктонного сообщества составляли по биомассе 413,2 мг/м3 при численности 44,2 тыс. экз./м3. Основу зоопланктона формировали организмы слабосолоноватоводного, эвригалинного, пресноводного и морского комплексов. Среди коловраток доминировали пресноводные Brachionus calyciflorus и Asplanchna priodonta. Из ветвистоусых ракообразных преобладала пресноводная Bosmina longirostris, субдоминировал представитель морского комплекса Pleopis polyphemoides. Среди веслоногих ракообразных интенсивно развивались виды отряда Harpacticoida и слабосолоноватоводный Heterocope caspia.

В весенний период 2017–2019 гг. на акватории западного района Северного Каспия в качественном составе зооценоза было зарегистрировано 53 таксономические единицы гидробионтов, что соответствовало количеству видов 2011–2013 гг. В экологическом аспекте преобладающими группами в составе зоопланктона являлись организмы слабосолоноватоводного и пресноводного комплексов. Средняя биомасса зоопланктона рассматриваемой акватории составляла 517,5 мг/м3 при численности

55,9 тыс. экз./м3. Основу численности в совокупности формировали коловратки (Asplanchna priodonta), простейшие (Vorticella sp.), дополняли количественные значения веслоногие ракообразные (Heterocope caspia, Calanipeda aquaedulcis) и ветвистоусые раки (Bosmina longirostris). По биомассе преобладали личинки двухстворчатых моллюсков, второстепенное значение имели ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

В весенний период 2020–2022 гг. в качественном составе зоопланктона западной части Северного Каспия было обнаружено 52 таксономические единицы гидробионтов, что соответствует уровню 2011–2013 гг., 2017–2019 гг. В экологическом отношении в зоопланктонном сообществе лидировали виды пресноводного комплекса. Средняя численность составляла 47,9 тыс. экз./м3, биомасса – 470,0 мг/м3. Количественные величины планктонной фауны формировали коловратки (виды родов Asplanchna и Brachionus). Вторыми по значению были веслоногие (Heterocope caspia, Calanipeda aquaedulcis) и ветвистоусые (Bosmina longirostris) рачки.

Таким образом, в весенний период 2011–2022 гг. качественное разнообразие зоопланктона колебалось в пределах 48 (2014–2016 гг.) – 54 (2011–2013 гг.) таксономических единиц. Показатели численности и биомассы животного планктона в западной части Северном Каспии в весенний период представлены на рис. 1.

Рис. 1. Многолетние изменения количественных показателей зоопланктона в западной части Северного Каспия

в весенний период 2011–2022 гг.

Fig. 1. Long-term changes in quantitative indicators of zooplankton in the western part of the North Caspian

in the spring period 2011-2022

Количественные показатели животного планктона в период 2011–2022 гг. формировали представители групп Rotifera, Copepoda, Cladocera.

В 2014–2016 гг. на фоне существенного развития личинок моллюсков наблюдалось некоторое уменьшение количественных показателей основных групп зоопланктона. В целом численность и биомасса планктеров по годам характеризовалась незначительными годовыми колебаниями.

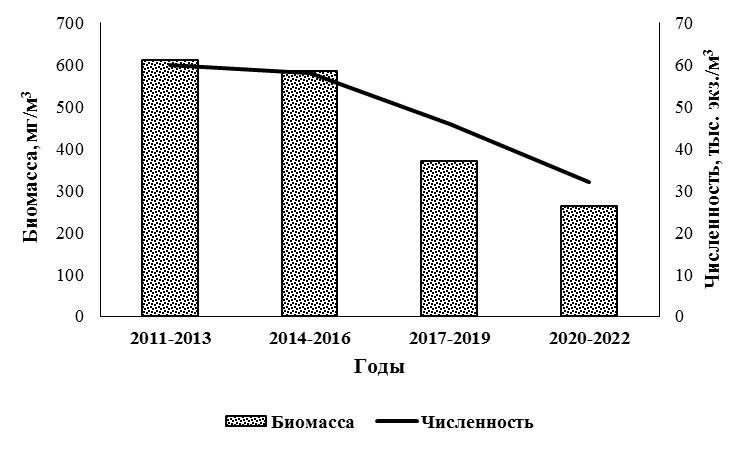

В летний период 2011–2013 гг. на акватории западной части Северного Каспия качественный состав зоопланктона составлял 84 вида, разновидностей и форм животного планктона. Средняя биомасса зоопланктеров за период исследований составляла 611,4 мг/м3 при численности 58,8 тыс. экз./м3. Основу количественных показателей зооценоза формировали ветвистоусые рачки (Bosmina longirostris), второстепенное значение имели веслоногие ракообразные (Acartia tonsa). В экологическом аспекте преобладал пресноводный комплекс беспозвоночных.

В летний период 2014–2016 гг. в составе зоопланктона обнаружены 80 видов, разновидностей и форм планктона, что соответствует уровню видов 2011–2013 гг. В экологическом отношении в исследуемом периоде значительным развитием характеризовались пресноводные формы беспозвоночных. Общие количественные показатели развития зоопланктона составляли 59,1 тыс. экз./м3 и 586,6 мг/м3. Основу зоопланктона формировали ветвистоусые рачки (Bosmina longirostris). К числу доминирующих форм среди копепод принадлежала эвригалинная Acartia tonsa.

В летний период 2017–2019 гг. в качественном составе зоопланктона зафиксирован 81 вид беспозвоночных, что находится на таксономическом уровне предыдущих периодов исследования – 2011–2013 и 2014–2016 гг. По отношению к солености воды зоопланктон был представлен всеми экологическими комплексами беспозвоночных, при преимущественном развитии видов пресноводного и эвригалинного происхождения. Средняя биомасса зоопланктона составляла 369,9 мг/м3 при численности 46,1 тыс. экз./м3. Формирование количественных показателей происходило за счет ветвистоусых (Bosmina longirostris), веслоногих (Acartia tonsa, представители отряда Harpacticoida, Halicyclops sarsi) рачков и коловраток (виды р. Brachionus, р. Keratella ).

В летний период 2020–2022 гг. зоопланктонное сообщество западной части Северного Каспия насчитывало 77 видов, что имело самые низкие значения за весь период исследований 2011–2022 гг. Экологический комплекс формировали пресноводные и эвригалинные организмы. Средняя биомасса зоопланктона составляла 263,5 мг/м3 при численности 32,0 тыс. экз./м3. Основу численности зоопланктона формировали коловратки, веслоногие и ветвистоусые рачки (74 %). Отмечено интенсивное развитие личинок двустворчатых моллюсков (12 %). По биомассе лидировали кладоцеры, а именно Bosmina longirostris. Копеподы в большинстве были представлены науплиальными и половозрелыми формами Acartia tonsa, субдоминировала Calanipeda aquaedulcis.

Таким образом, в летний период 2011–2022 гг. количество таксономических единиц в зоопланктонном сообществе изменялось от 84 до 77. Самые низкие значения видового разнообразия отмечены в 2020–2022 гг., самые высокие – в 2011–2013 гг. Количественные показатели планктеров в летний период в Северном Каспии представлены на рис. 2.

Рис. 2. Многолетние изменения количественных показателей зоопланктона

в западной части Северного Каспия в летний период 2011–2022 гг.

Fig. 2. Long-term changes in quantitative indicators of zooplankton

in the western part of the North Caspian in the summer period 2011-2022

Количественные показатели с 2011 по 2022 гг. имели тенденцию к снижению. Виды Bosmina longirostris, Acartia tonsa остаются доминантными на протяжении всего периода исследований.

Заключение

В весенний период 2011–2022 гг. количественные показатели зоопланктона не имели заметных различий. Процессы роста и репродукции зоопланктона соответствуют сезону года. Динамика этих процессов связана также с образованием покоящихся яиц. В течение зимы основное пополнение популяции зоопланктона происходит за счет яиц, покоящихся в донных отложениях. В остальное время года большинство яиц вылупляется непосредственно в воде. Максимальное поступление покоящихся яиц в донных отложениях имеет место в июле и августе. Изменение количественных показателей зоопланктона в весенний период определяется краткосрочными факторами за счет процессов роста, прижизненных выделений, смертности, что обусловлено образованием покоящихся яиц после завершения вегетационного периода. Качественные и количественные изменения в связи с колебаниями температуры воды в разные сезоны отмечались и в структуре зоопланктона.

В районе исследований от весны к лету происходил рост численности теплолюбивых форм, отмечена смена доминирующих видов.

В летний период динамика развития зоопланктона в западной части Северного Каспия меняется по годам в зависимости от солености и температуры воды. Увеличение солености и температуры воды

в последние годы привели к снижению числа видов, приспособленных к невысокой солености, обусловленной распреснением вод весенним стоком р. Волги. К изменениям условий наиболее чувствительны ветвистоусые и коловратки. Морские представители этих групп обычно не создают больших концентраций, и их средняя биомасса определяется величиной площади, занятой среднекаспийскими водами. Развитие пресноводных форм приурочено обычно к зоне смешения морских и пресных вод и определяется в основном трофическими и температурными условиями и подвержено значительным колебаниям. Повышенные температуры воды в летний период в последние десятилетия обусловили снижение общих показателей биомассы, которые в значительной степени зависели от интенсивности развития эвритермной Acartia tonsa и Bosmina longirostris, происходящего при прогреве воды от 16 до 27 ºС.

1. Mihajlova A. V., Tihonova E. Yu., Shipulin S. V. O raschete priemnoj emkosti Severo-Zapadnoj chasti Kaspijskogo morya v interesah iskusstvennogo vosproizvodstva vodnyh bioresursov v Volzhsko-Kaspijskom rybohozyajstvennom bassejne [On the calculation of the receiving capacity of the Northwestern part of the Caspian Sea in the interests of artificial reproduction of aquatic biological resources in the Volga-Caspian Fisheries Basin]. Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Rybnoe hozyajstvo, 2024, no. 2, pp. 17-22.

2. Mihajlova A. V., Mart'yanova M. N. Razvitie zoo-planktona v zapadnoj chasti Severnogo Kaspiya kak kormovoj bazy obyknovennoj kil'ki [Development of zooplankton in the western part of the Northern Caspian Sea as a food base for the common sprat]. Sovremennye problemy i perspektivy razvitiya rybohozyajstvennogo kompleksa: VII Nauchno-prakticheskaya konferenciya molodyh uchenyh s mezhdunarodnym uchastiem (Moskva, 14-15 noyabrya 2019 g.). Moscow, Izd-vo VNIRO, 2019. Pp. 329-330.

3. Instrukciya po sboru i obrabotke planktona [Instructions for collecting and processing plankton]. Moscow, Izd-vo VNIRO, 1977. 72 p.