Россия

Саратовская область, Россия

Россия

Россия

В процессе выращивания гидробионтов в индустриальных условиях специалисты сталкиваются с различными трудностями, в том числе и с заболеваниями рыб. Использование полимерных систем с фторхинолоном, отличающихся биодоступностью веществ, способствует целенаправленному подавлению и уничтожению бактериальной микрофлоры, а также улучшению продуктивных показателей гидробионтов. Представлена информация о возможности применения полимерных систем с фторхинолоном и их влиянии на биохимические показатели сыворотки крови осетровых рыб. В ходе эксперимента были изучены следующие показатели: прямой и общий билирубин, общий белок, аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, креатинин, глюкоза и макроэлементы. Анализы брали на 8-е и 14-е сутки в процессе опыта у трех экземпляров из всех подопытных групп. Изучено воздействие полимерной системы с левофлоксацином на гибридные особи осетровых рыб в лаборатории «Про-грессивные биотехнологии в аквакультуре» Вавиловского университета. Результаты анализа демонстрируют, что на 8-е сутки наблюдается изменение большинства биохимических параметров крови (изменение количества общего белка, содержания билирубина, активности аминотрансфераз), что связано с травмированием рыбы и получением ею полимерных систем с фторхинолоном, являющихся дополнительным стресс-фактором для организма гидробионтов. К 14-м суткам раны рубцуются, после 8 суток курс внесения нанокомплексов с антибиотиками завершается, соответственно, нормализуются физиологическое состояние рыбы и биохимические показатели крови. Полученные результаты расширяют сведения о выращивании осетровых рыб в индустриальных условиях с использованием полимерных систем для доставки антибиотика фторхинолонового ряда.

осетр, полимерная система, сыворотка крови, фторхинолон, билирубин, ферменты, белок, креатинин, щелочная фосфатаза, кальций, фосфор, глюкоза

Введение

В последнее время в России к аквакультуре осетровых наблюдается повышенный интерес [1, 2], что обуславливает широкомасштабное развитие индустриального рыбоводства. Применение данной технологии позволяет контролировать все этапы технологического процесса, в том числе и режим кормления, однако высокие плотности посадки часто вызывают ухудшение состояния выращиваемых объектов, активизацию условно-патогенной и патогенной микрофлоры различной природы и ухудшение гидрохимического режима. Кровь является биомаркером физиологического состояния рыбы, в связи с чем проведение регулярного мониторинга биохимических параметров сыворотки крови должно быть важным элементом технологии выращивания осетровых в индустриальных условиях [3–5].

Организация лечебно-профилактических мероприятий у гидробионтов является затратным и трудоемким процессом, поскольку вызывает трудности с введением лекарственного средства в организм конкретного объекта, требует соблюдения дозировки в связи с токсичностью отдельных препаратов, отлова гидробионтов для лечебных процедур. Именно поэтому необходимо разработать способы, облегчающие доставку в организм рыб эффективных лекарственных и профилактических средств. В качестве лекарственного средства был выбран антибиотик фторхинолонового ряда левофлоксацин, обладающий выраженной противомикробной активностью. В качестве способа доставки препарата в организм была использована полимерная система коньюгаты циклодекстрина [6], вводимые перорально. Цель работы заключалась в изучении воздействия комплекса хитозан-ß-циклодекстрин с левофлоксацином на биохимические параметры сыворотки крови гибрида русского и сибирского осетра (РоЛо) в условиях аквариальной установки.

Материал и методика исследований

Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории «Прогрессивные биотехнологии в аквакультуре» кафедры «Генетика, разведение, кормление животных и аквакультура» Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. В процессе исследования изучали воздействие комплекса хитозан-ß-циклодекстрин, заполненного действующим веществом левофлоксацин. Исследуемые комплексы β-циклодекстринов были синтезированы и предоставлены кафедрой «Химическая энзимология» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В процессе опыта исследовали биохимические параметры сыворотки крови на 8 и 14 сутки приема антибактериального препарата в различной дозировке.

По принципу пар-аналогов сформировали 5 подопытных групп, по 10 особей РоЛо в каждой. Средняя масса рыб в начале эксперимента составила от 240,0 до 246,0 г (табл.).

Схема опыта

The scheme of experience

|

Группа |

Состояние рыбы |

Тип кормления |

|

Контрольная-1 |

Повреждена |

Основной рацион (ОР) качественный корм |

|

Контрольная-2 |

Основной рацион некачественный корм (ОРН) |

|

|

1-я опытная |

Повреждена и получает лечение |

ОР + комплекс хитозан-ß-циклодекстрин с 20 % левофлоксацина |

|

2-я опытная |

ОР + комплекс хитозан-ß-циклодекстрин с 15 % левофлоксацина |

|

|

3-я опытная |

ОР + комплекс хитозан-ß-циклодекстрин с 10 % левофлоксацина |

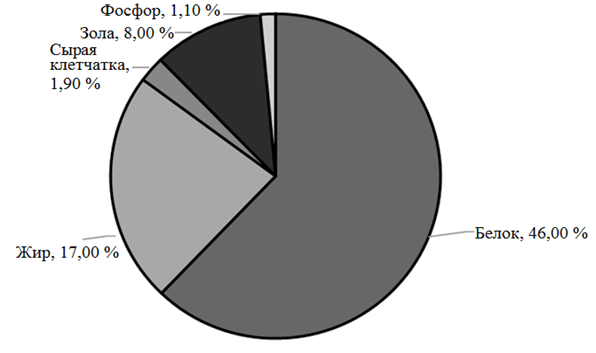

Чтобы получить достоверный эффект от введения комплексов хитозан-ß-циклодекстринов, в течение 10 дней до начала опыта рыбу кормили кормами с истекшим сроком хранения, с перекисным числом 24,68 ± 2,22, что предполагало модельное нарушение пищеварения. Особи 1-й и 2-й контрольных групп изучаемый комплекс не получали, кроме того, особи 2-й контрольной группы в процессе опыта продолжали получать в пищу некачественный корм с истекшим сроком хранения. Три опытные группы получали качественный корм с комплексом хитозан-ß-циклодекстрин в различной дозировке левофлоксацина (первая – комплекс хитозан-ß-циклодекстрин с 20 %, вторая – с 15 %, третья с 10 % левофлоксацина). Полимерные системы представляют собой малорастворимые полимерные образцы, используемые для транспортировки лекарственных препаратов, предотвращая их деградацию, повышая биодоступность и продлевая выведение контролируемым образом. В составе корма присутствовали следующие вещества: сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, сырая зола, фосфор, витамины А, D, Е. Качественный состав корма для осетров представлен на рис. 1.

Рис. 1. Качественный состав корма для осетров

Fig. 1. Qualitative composition of sturgeon feed

Вся подопытная рыба была травмирована скальпелем порезом мускулатуры в районе спинного плавника длиной 2,0 см, глубиной 1,0 см (рис. 2).

Рис. 2. Травмирование мускулатуры рыб

Fig. 2. Injury to the muscles of fish

Исследуемые вещества вносили в корм и интенсивно перемешивали в течение 5 минут для равномерного распределения.

Полученные экспериментальные данные подвергнуты биометрической обработке общепринятыми методами, с применением программно-вычислительного пакета MS Excel 2007 [7]. При обработке использовали среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической, среднее квадратическое отклонение, выборку. Достоверность различий выборок оценивали по критерию Стьюдента.

По результатам выращивания брали образцы крови из сердца трех типичных для каждой группы экземпляров (рис. 3).

Рис. 3. Взятие крови из сердечной мышцы

Fig. 3. Taking blood from the heart muscle

Результаты исследований и их обсуждение

Сыворотка крови исследовалась на содержание следующего ряда показателей: билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, белок общий, креатинин, глюкоза, щелочная фосфатаза, кальций и фосфор.

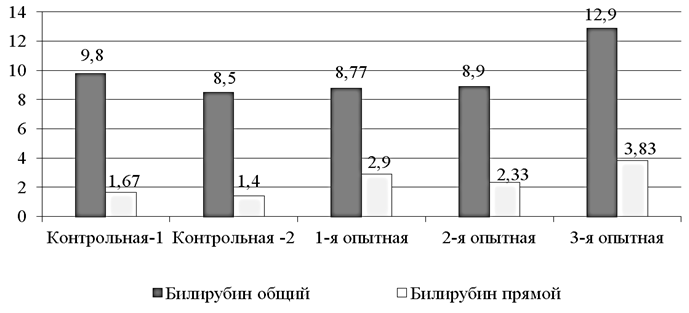

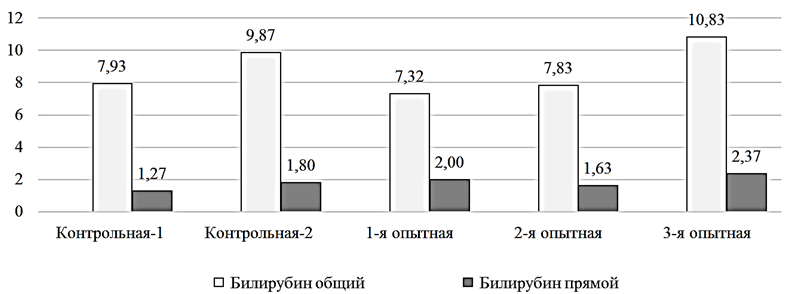

Данные о содержании билирубина на 8-е сутки отражены на рис. 4.

Рис. 4. Данные о содержании билирубина на 8-е сутки

Fig. 4. Data on bilirubin content on the 8th day

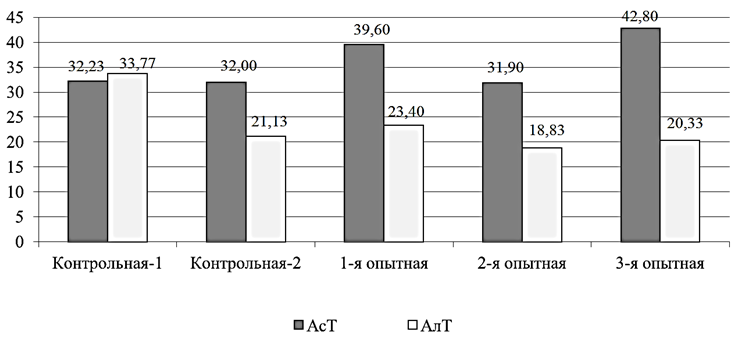

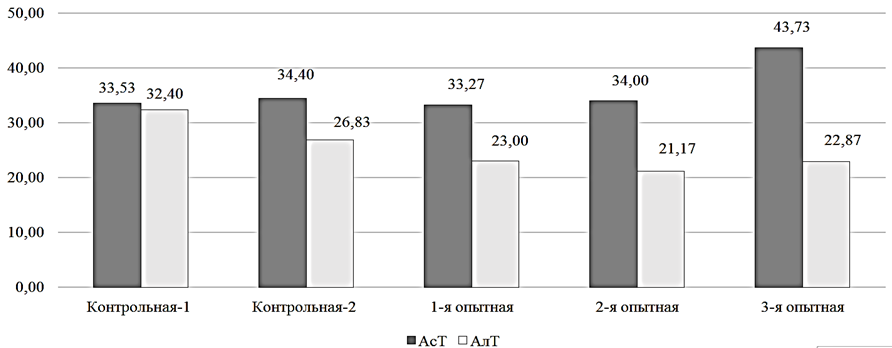

Общий и прямой билирубин в контрольных группах имели незначительные отличия. Общий билирубин в крови опытных осетров был в пределах нормы, от 8,77 до 12,90 мкмоль/л. Вместе с тем в 3-й опытной группе было достоверное увеличение его значения на 3,1 мкмоль/л по сравнению с 1-й контрольной группой (*Р ≥ 0,95). Однако наблюдалась тенденция к повышению данного показателя в опытных группах рыб в сравнении со 2-й контрольной группой 8,50 ± 2,01 мкмоль/л. Аминотрансферазы связывают белковый, углеводный и липидный обмены и поэтому служат важнейшим компонентом обмена веществ. Количество ферментов аланин- и аспартатаминотрансфераз демонстрирует рис. 5.

Рис. 5. Данные о содержании ферментов на 8-е сутки

Fig. 5. Data on enzyme content on the 8th day

Аланин- и аспартатаминотрансфераза участвуют в аминокислотном обмене, в образовании лейкоцитов, которые являются клетками иммунной системы. Судить о тяжести поражения органов можно по соотношению АСТ к АЛТ, что называется коэффициентом де Ритиса. Коэффициент де Ритиса в 1-й контрольной группе составил 0,95, во 2-й контрольной 1,51. Отношение АСТ к АЛТ в 1-й опытной группе составило 1,69, во 2-й также 1,69, в 3-й – 2,11. Норма коэффициента де Ритиса варьирует в пределах 1,3–1,75. Если отношение АСТ к АЛТ составляет больше 2 единиц, это говорит о поражении сердца. Если коэффициент де Ритиса меньше единицы, это свидетельствует о поражении печени. В нашем исследовании коэффициент де Ритиса был в границах нормы, что говорит о благополучном состоянии печени и сердца у рыб контрольной и экспериментальных групп. Содержание белка в сыворотке крови на 8-е сутки показано на рис. 6.

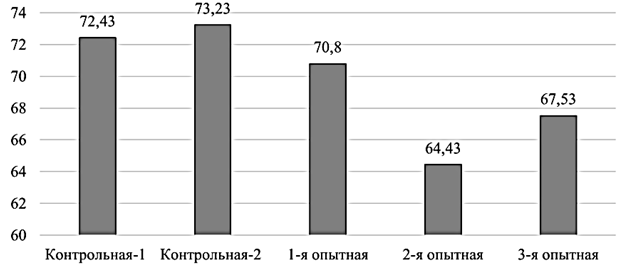

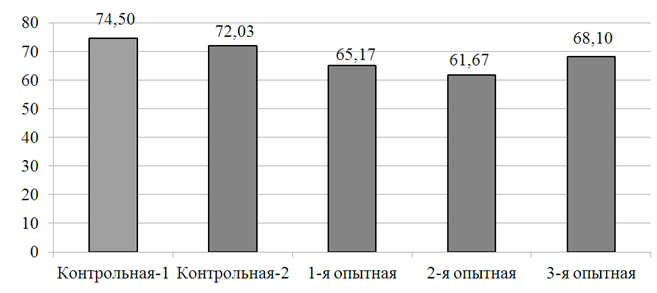

Рис. 6. Данные о содержании общего белка на 8-е сутки

Fig. 6. Data on protein content on the 8th day

В результате эксперимента установлено повышенное содержание общего белка в 1-й контрольной группе 72,43 ± 1,51 г/л, во 2-й контрольной 73,23 ± 3,30 г/л. Общий белок снизился в 1-й опытной группе на 1,63 г/л, по сравнению с 1-й контрольной группой, на 8,0 г/л – во 2-й опытной группе, на 4,9 г/л – в 3-й опытной группе. На рис. 7 приведены значения креатинина на 8-е сутки опыта.

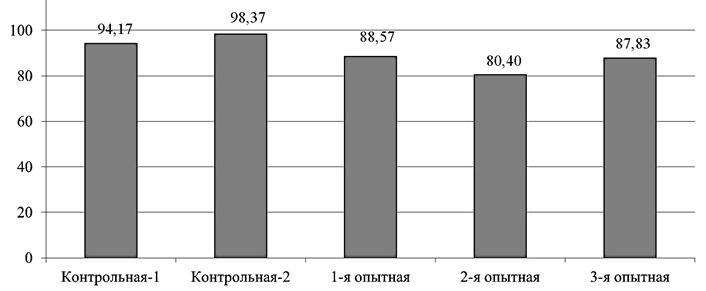

Рис. 7. Данные о содержании креатинина на 8-е сутки

Fig. 7. Data on creatinine content on the 8th day

Отмечено снижение креатинина у 1-й опытной группы на 9,8 мкмоль/л, у 2-й опытной на 17,97 мкмоль/л, у 3-й опытной на 10,54 мкмоль/л по сравнению со 2-й контрольной группой.

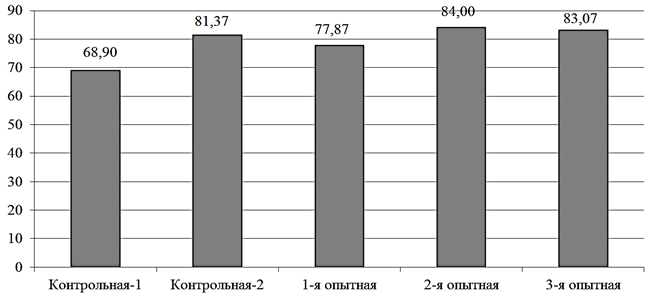

На рис. 8 приведена информация о концентрации щелочной фосфатазы на 8-е сутки исследования.

Рис. 8. Данные о содержании щелочной фосфатазы на 8-е сутки

Fig. 8. Alkaline phosphatase content data on the 8th day

Активность щелочной фосфатазы находилась ниже нормативных значений (100,0–190,0 ед./л) и составила в 1-й контрольной группе 68,90 ± 6,90 ед./л, во 2-й контрольной группе – 81,37 ± 8,37 ед./л. По щелочной фосфатазе максимальное значение отмечено у особей 2-й опытной группы, оно составило 84,00 ± 8,15 ед./л.

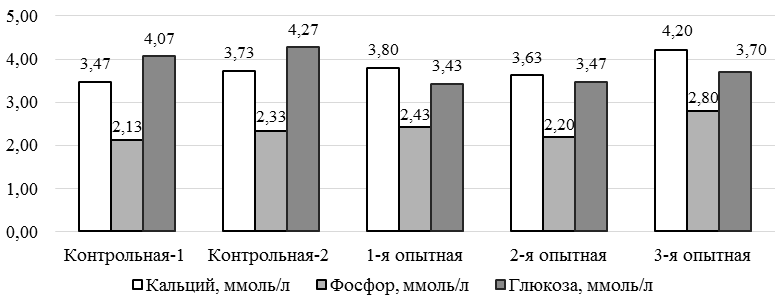

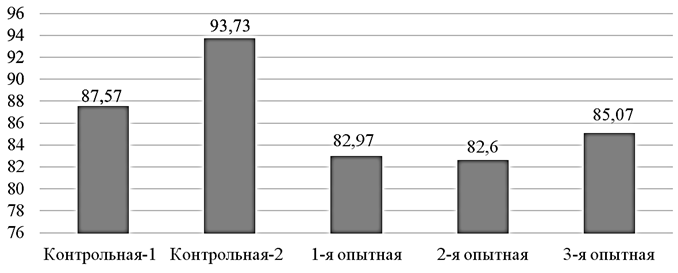

Данные о наличии глюкозы и макроэлементов представлены на рис. 9.

Рис. 9. Данные о содержании кальция, фосфора и глюкозы на 8-е сутки

Fig. 9. Data on the content of calcium, phosphorus and glucose on the 8th day

Уровень углеводного обмена характеризуется содержанием глюкозы в сыворотке крови. Глюкоза считается основным поставщиком энергии, и снижение данного показателя в сыворотке крови демонстрирует улучшение обмена веществ. Во всех подопытных группах количество глюкозы находилось примерно на одном уровне и не выходило за пределы нормальных значений.

Результаты содержания макроэлементов кальция и фосфора в крови сеголетков выявили, что данные показатели практически не отличаются между контрольными группами.

На рис. 10 приведена информация о содержании билирубина на 14-е сутки эксперимента.

Рис. 10. Данные о содержании билирубина на 14-е сутки

Fig. 10. Data on bilirubin content on the 14th day

Значение общего билирубина к 14-м суткам эксперимента снижается во всех подопытных группах, за исключением 2-й контрольной, где его значение возрастает на 1,37 мкмоль/л (Р ≥ 0,95). Концентрация прямого билирубина достоверно увеличилась относительно 1-й контрольной группы во 2-й контрольной группе на 0,53 мкмоль/л (Р ≥ 0,95), в 1-й опытной группе на 0,93 мкмоль/л (Р ≥ 0,99) и в 3-й опытной группе на 1,1 мкмоль/л (Р ≥ 0,95). Но относительно 8-х суток значения прямого билирубина снизились во всех опытных группах.

Рис. 11 демонстрирует данные о содержании ферментов.

Рис. 11. Данные о содержании ферментов на 14-е сутки

Fig. 11. Data on enzyme content on the 14th day

Соотношение аминотрансфераз (коэффициент де Ритиса) в 1-й контрольной группе составило 1,03, во 2-й контрольной группе 1,28, в 1-й опытной 1,45, во 2-й опытной группе 1,61, в 3-й опытной 1,91.

Таким образом, к этому времени наблюдается тенденция к восстановлению печени и нормализации ее функций. Содержание белка на 14-е сутки исследований демонстрируется на рис. 12.

Рис. 12. Данные о содержании общего белка на 14-е сутки

Fig. 12. Data on protein content on the 14th day

По концентрации общего белка лидировала 1-я контрольная группа, минимальное его значение отмечено во 2-й опытной группе, разница составила 12,83 г/л (Р ≥ 0,99). На 14-е сутки, по сравнению

с 8-ми сутками, произошло снижение значений белка во 2-й контрольной, 1-й и 2-й опытных группах. Концентрация креатинина отражена на рис. 13.

Рис. 13. Данные о содержании креатинина на 14-е сутки

Fig. 13. Data on creatinine content on the 14th day

На 14-е сутки активность креатинина в опытных группах была ниже, по сравнению с контрольными группами, кроме того, при сопоставлении его значений с 8-ми сутками отмечено снижение во всех группах, за исключением 2-й опытной группы, где показатель увеличился на 2,2 мкмоль/л. Рис. 14 демонстрирует количество щелочной фосфатазы в сыворотке крови осетров на 14-е сутки.

Рис. 14. Данные о содержании щелочной фосфатазы на 14-е сутки

Fig. 14. Alkaline phosphatase content data on the 14th day

Параметры щелочной фосфатазы незначительно снизились по сравнению с 8-ми сутками в 1-й контрольной и 1-й опытной группах, в остальных группах значения этого показателя, напротив, увеличились: во 2-й контрольной на 0,13 ед./л, во 2-й опытной на 0,13 ед./л, в 3-й опытной на 0,23 ед./л. Концентрация глюкозы и макроэлементов представлена на рис. 15.

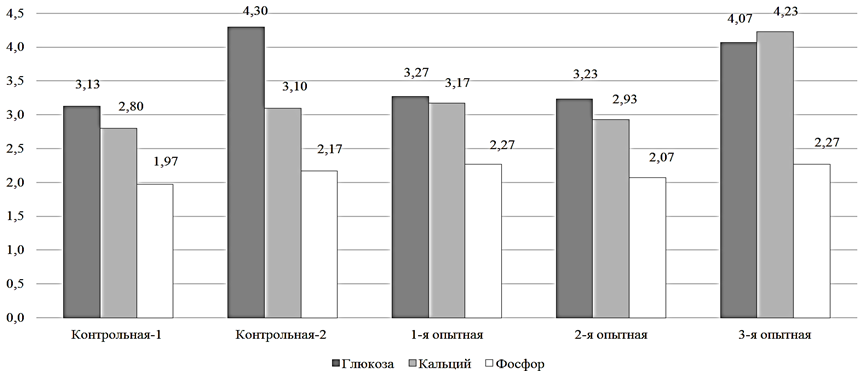

Рис. 15. Данные о содержании кальция, фосфора и глюкозы на 14-е сутки

Fig. 15. Data on the content of calcium, phosphorus and glucose on the 14th day

По содержанию глюкозы максимальное значение отмечено у особей из 2-й контрольной группы, 4,30 ± ± 0,07 ммоль/л, минимальное значение было у осетров из 1-й контрольной группы, 3,13 ± 0,23 ммоль/л. По сравнению с предыдущим периодом эксперимента концентрация глюкозы снизилась в 1-й контрольной, 1-й и 2-й опытных группах, в остальных группах она незначительно увеличилась.

По макроэлементам произошло незначительное уменьшение показателей на 14-е сутки во всех подопытных группах, за исключением 3-й опытной группы, где значение кальция увеличилось на

0,03 ммоль/л (Р ≥ 0,99).

Заключение

По результатам биохимических анализов сыворотки крови гибридных особей осетровых рыб можно отметить, что на 8-е сутки наблюдается ухудшение почти всех показателей, что связано

с травмированием рыбы и получением ею полимерных систем с фторхинолоном, которые являются дополнительным стресс-фактором для организма гидробионтов. К 14-м суткам происходит заживление ран, прекращается введение опытным осетрам нанокомплексов с антибиотиком и, соответственно, нормализуются физиологическое состояние рыбы и биохимические показатели крови.

Полученные результаты расширяют сведения о выращивании осетровых рыб в индустриальных условиях с использованием полимерных систем для доставки антибиотика фторхинолонового ряда. Сывороточные показатели крови подтверждают, что использование данного комплекса не вызывает патологических отклонений в организме осетровых рыб.

1. Гулиев Р. А., Мелякина Э. И. Некоторые биохимические показатели крови рыб дельты Волги // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Рыбное хозяйство. 2014. № 2. С. 85–91.

2. Филиппова О. П., Зуевский С. Е. Перспективы выращивания гибрида русского осетра с сибирским осетром в России // Стратегия 2020: интеграционные процессы образования, науки и бизнеса как основа инновационного развития аквакультуры в России: сб. тр. Междунар. науч.-практ. форума. М.: Изд-во МГУТУ, 2009. С. 56–66.

3. Дмитрович Н. П. Биохимические показатели крови молоди ленского осетра (Acipenser baeri (Brandt)) при применении суспензии водорослей в качестве биодобавки в комбикорма // Вестн. Полес. гос. ун-та. Сер. природоведч. наук. 2018. № 2. С. 51–55.

4. Максим Е. А., Юрин Д. А. Биохимические показатели крови осетровых рыб при выращивании в различных бассейнах // Сб. науч. тр. Краснодар. науч. центра по зоотехнии и ветеринарии. 2019. № 2. Т. 8. С. 202–207.

5. Усова О. В. Гематологическая характеристика сеголетков ленского осетра, выращиваемых в условиях Беларуси // Зоотехническая наука Беларуси. 2013. № 48 (2). С. 262–271.

6. Яковлев В. П., Литовченко К. В. Левофлоксацин – новый антимикробный препарат группы фторхинолонов // Инфекция и антимикробная терапия. 2001. Т. 3. № 5. С. 132–140.

7. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.