Russian Federation

Russian Federation

The presented article presents data characterizing the geomorphological and partly engineering-geological structure of the bottom of the Northern Caspian Sea obtained during the study of the reference site. The work presents the main data on the dissection of the bottom of the Northern Caspian Sea depending on the bathymetric parameter. The analysis of the morphology of the most contrasting relief forms traced within the bottom of the studied water area is performed. Data on the main factors influencing the features of the geomorphological structure of the bottom of the Northern Caspian Sea are presented. The geomorphological structure of the bottom of the studied water area, as well as the engineering-geological structure of the bottom section can be used as basic parameters in assessing the directions of migration of pollutant flows in the event of their entry into the Northern Caspian Sea. In particular, the influence of the degree of variability of absolute marks of the bottom of the Northern Caspian water area on possible directions of distribution of pollutant flows, as well as the possibility of their accumulation in the bottom section, is considered. The need for the creation of geoecological monitoring systems is noted, within the framework of which special attention should be paid to instrumental control of substance flows within the axial parts of accumulative relief forms identified within the bottom of the studied water area.

geomorphological conditions, man-made pollution, monitoring system, hypsometric structure

Введение

Акватория Северного Каспия в настоящее время является районом интенсивной добычи углеводородов (УВ), а также районом проведения геолого-разведочных работ, направленных на поиск, оценку и разведку их залежей. Соответственно, интенсивность освоения залежей УВ в ближайшее время будет только увеличиваться. Обязательным параметром устойчивого развития природно-техногенных систем в таких условиях является детальный учет всех особенностей строения и функционирования компонентов, слагающих данную систему. В частности, большое влияние на устойчивость функционирования природно-техногенных систем оказывают геоморфологическое строение и инженерно-геологические условия верхней части разреза дна акватории Северного Каспия. Представленные исследования направлены на оценку основных параметров геоморфологического строения и инженерно-геологических условий верхней части разреза дна акватории Северного Каспия, которые оказывают значительное влияние на миграцию и аккумуляцию загрязняющих веществ. Актуальность данной работы заключается в создании на базе детального изучения вышеуказанных параметров, системы геоэкологического мониторинга, направленной на минимизацию техногенного риска освоения залежи УВ в пределах исследуемой акватории.

Целью работы является анализ геоморфологического строения и инженерно-геологических условий верхней части разреза шельфа Северного Каспия, влияющих на распространение и аккумуляцию техногенного загрязнения.

Основными задачами в рамках данной цели являются:

1) изучение существующих геоморфологических условий дна в пределах исследуемой акватории, в частности, изменения абсолютных отметок рельефа в районах поисково-оценочного, разведочного и эксплуатационного бурения;

2) изучение закономерностей изменения гипсометрических отметок дна как фактора, влияющего на миграцию загрязняющих веществ.

Анализ геоморфологического строения дна акватории Северного Каспия

Анализ геоморфологического строения дна акватории Северного Каспия в зависимости от батиметрического параметра позволяет выделить следующие крупные мезоформы:

1) придельтовая мелководная равнина;

2) котловина Широтная, ограниченная на западе островом Малый Жемчужный и банками Малая Жемчужная и Средняя Жемчужная;

3) «мангышлакский порог» с банками Кулалинская и Безымянная, обрамляющими котловину Широтную с юга;

4) внешняя шельфовая равнина, прослеживающаяся на юг от «мангышлакского порога» к бровке Среднекаспийской (Дербентской) котловины [1].

Именно в Северном Каспии, согласно И. А. Немировской с соавторами [2], риск загрязнения максимален из-за мелководья. Северная часть моря играет ключевую роль в формировании экосистемы и промысловых биоресурсов всего Каспия, т. к. в Северный Каспий поступает около 90 % всего речного стока, и только со стоком р. Волги – 80 % биогенного органического вещества [1].

В качестве примера оценки геоморфологических условий дна Северного Каспия, можно привести анализ гипсометрического строения поверхности дна в пределах площадки «Ракушечная-10».

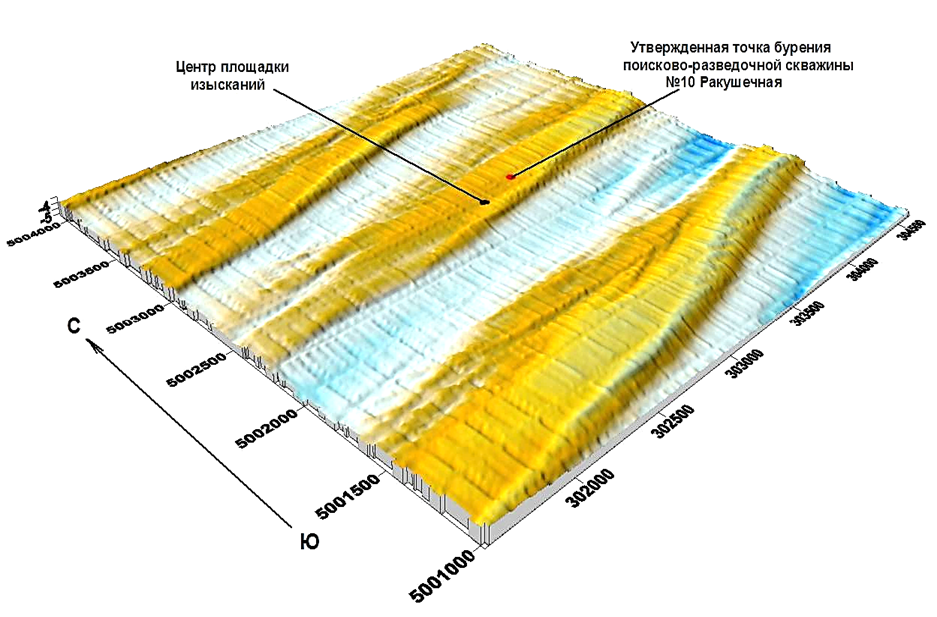

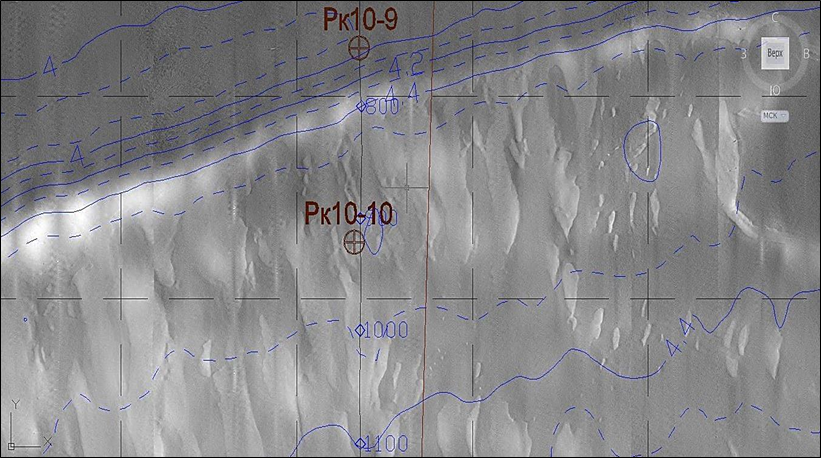

Согласно рисовке изобат на навигационной карте масштаба 1 : 200 000, площадка «Ракушечная-10» располагается в вершинной части валообразного возвышения дна, имеющего в плане клиновидную форму, ось которого ориентирована в юго-западном направлении по азимуту около 200 (рис. 1).

Рис. 1. Рельеф донной поверхности на площадке

Fig. 1. The relief of the bottom surface on the site

Возвышение разделяет две ложбины, одна из которых, примыкающая с запада, ориентирована в южном направлении, ось второй, примыкающей к валу с юго-востока и находящейся на внешнем фланге мелководной придельтовой равнины, ориентирована на юго-запад. Перепад глубин моря между погруженными частями ложбин и вершинной частью клиновидного валообразного возвышения не превышает 2 м.

По данным выполненных промеров, на дне в пределах площадки выделяются обширные плоскодонные понижения, вытянутые валообразные формы субширотного направления (см. рис. 1), локально узкие желобообразные понижения в пределах выровненных вершинных частей валов, а также узкие грядовидные гребни юго-восточных крутых склонов валов.

Наклон поверхности дна на площадке незначительный ввиду малого перепада глубин, пологих склонов и плавных очертаний донных форм рельефа. Увеличение наклонов дна наблюдается только на юго-восточных склонах валов, венчаемых гребнями. Максимальный наклон выявлен на юго-восточном склоне наиболее крупного субширотного вала в юго-восточной части площадки, где он не превышает 0,0075–0,008 (или 0,43–0,5º).

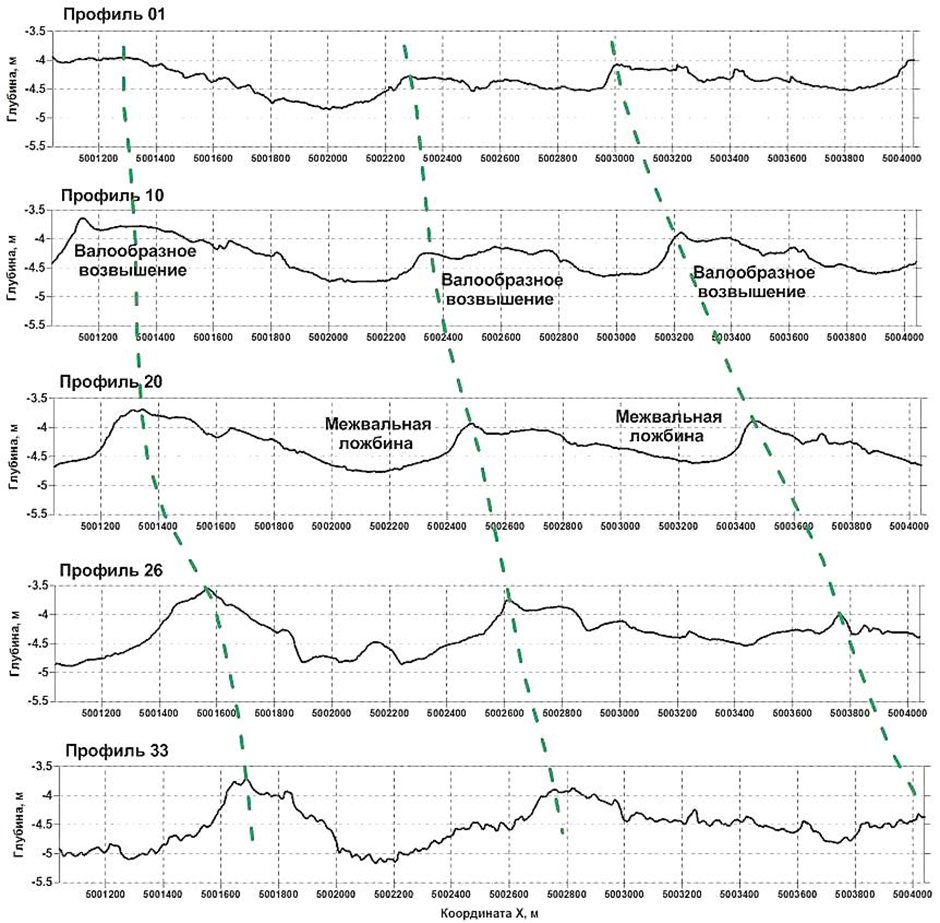

Наиболее характерными формами, выраженными контрастно в рельефе дна, являются три крупных валообразных возвышения, пересекающие исследуемую территорию в субширотном направлении по азимуту 5–20°. Возвышения разделены выположенными межвальными понижениями шириной от 320 до 670 м.

Поперечные профили всех трех возвышений имеют характерную асимметричную форму с пологим северным и крутым южным склонами. Для всех трех возвышений характерны также гребневидные неширокие валики в наиболее приподнятых частях, образующие верхние кромки крутых южных склонов (рис. 2).

Судя по морфологии, а также по типу слоистости и составу отложений, указанные донные формы представляют собой валы морского побережья, существовавшего ранее при низком уровне моря.

Выровненные вершинные части всех трех возвышений осложнены узкими продольными желобообразными ложбинами, очевидно, имеющими эрозионное происхождение. В плане эти локальные желоба имеют разветвляющуюся форму (см. рис. 1).

Рис. 2. Эхограммы по профилям меридионального направления,

отображающие основные особенности рельефа дна

Fig. 2. Echograms along the profiles of the meridional direction,

showing the main features of the bottom relief

Не менее обширные по площади понижения разделяют вышеописанные валообразные формы. На площади исследований промерами полностью закартированы два понижения: к северу и югу от центральной валообразной формы. Их ширина относительно изобаты 4,4 м составляет 250–300 м для северного понижения и 450–650 м для южного. Глубина меняется в пределах 0,2–0,5 м относительно изобаты 4,4 м.

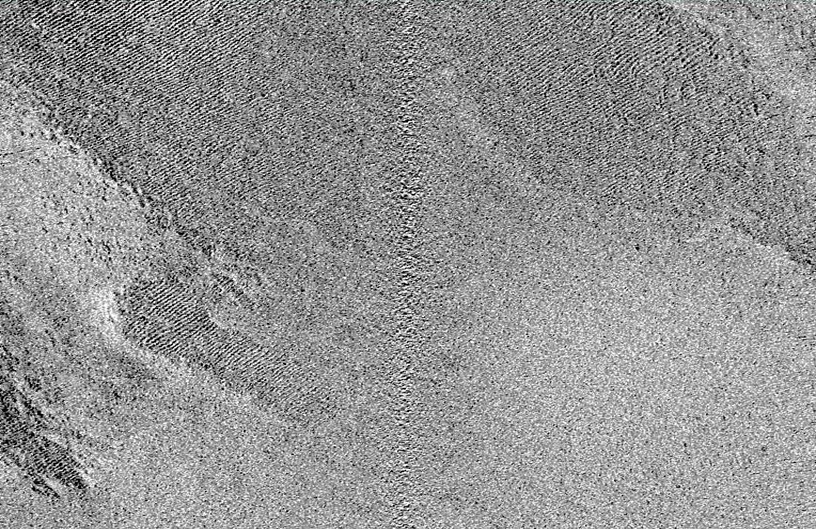

В понижениях между валами, по данным гидролокации бокового обзора (ГЛБО), на дне отмечаются многочисленные эрозионные формы меридионального простирания, что совместно с отсутствием осадконакопления свидетельствует об активном размыве поверхности дна придонными течениями (рис. 3). Явление засыпания эрозионных форм у южного края валообразных возвышений свидетельствует об их подвижности и постепенном продвижении к югу.

Рис. 3. Изображение размываемой поверхности дна в понижении между северным и центральным валами

Fig. 3. Image of the eroded bottom surface in the depression between the northern and central shafts

О проявлении высоких скоростей течений в придонном слое вод и перемещении по дну рыхлого материала свидетельствуют рифели, четко отображающиеся на наиболее детальных гидролокационных записях при развертке 2 × 50 м. Эти микроформы перекрывают вершины и северные склоны возвышений. Они имеют весьма значительную ширину, составляющую 0,3–0,4 м. Рифели ориентированы под углом к склонам по направлению северо-запад – юго-восток (рис. 4) [3].

Рис. 4. Вершина (гребень) наиболее высокого южного вала.

Рябь на поверхности, обращенной к северу, и гладкая серая поверхность южного склона.

Фрагмент сонограммы по меридиональному профилю 18. Развертка 2 × 50 м

Fig. 4. The top (crest) of the highest southern rampart.

The ripples on the north-facing surface and the smooth gray surface of the southern slope.

Fragment of a sonogram along the meridional profile 18. Sweep 2 × 50 m

Валообразные тела сложены, по данным донного опробования, как правило, раковинным материалом, перекрывающим ниже залегающие песчано-раковин-

ные отложения. Содержание раковинного материала в верхнем слое достигает 91,8–93,6 % [4].

Выводы

Таким образом, на части пространства площадки, занятой валообразными аккумулятивными формами, поверхность дна покрыта ракушечным грунтом разной крупности, пространство между валами – песком пылеватым и мелким, содержащим включения раковинных обломков.

Анализ геоморфологических условий показывает наличие относительно расчлененного рельефа в пределах дна исследуемой площадки. Согласно данному анализу, можно сделать следующий предварительный вывод. При потенциально негативном сценарии, заключающимся в попадании техногенного загрязнения на поверхность дна, наиболее активный перенос загрязняющих веществ будет наблюдаться в пределах осевых частей закартированных поднятий. Соответственно, при создании систем мониторинга необходимо наибольшее внимание уделять инструментальному контролю потоков вещества именно в данных локациях, с учетом наличия данных о донных течениях.

1. Makarova E. N., Monahov S. K., Popova N. V. i dr. Vlijanie prirodnyh i antropogennyh faktorov na sostojanie biologicheskih soobshhestv Severnogo Kaspija [The influ-ence of natural and anthropogenic factors on the state of biological communities in the Northern Caspian Sea] / otvetstvennye redaktory: A. A. Kurapov, E. V. Ostrovskaja. Astrahan', Sorokin R. V. Publ., 2016. 319 p.

2. Nemirovskaja I. A., Ostrovskaja E. V., Alekseev A. G. Proishozhdenie uglevodorodov v donnyh osadkah Severnogo Kaspija [The origin of hydrocarbons in the bottom sediments of the Northern Caspian Sea]. Zashhita okruzhajushhej sredy v neftegazovom komplekse, 2015, no. 12, pp. 17-22.

3. Bezrodnyh Ju. P., Delija S. V. i dr. Mangyshlakskie otlozhenija (golocen) Severnogo Kaspija [Mangyshlak deposits (Holocene) The Northern Caspian Sea]. Stratigrafija. Geologicheskaja korreljacija, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 88-108.

4. Shkatova V. K. Transgressivno-regressivnye cikly – osnova regional'noj stratigraficheskoj shemy kvartera Kaspija [Transgressive-regressive cycles are the basis of the regional stratigraphic scheme of the Caspian quarter]. Geologija okeanov i morej: materialy XIX Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Shkoly) po morskoj geologii. Vol. I. Moscow, 2011. Pp. 301-305.