Russian Federation

Russian Federation

Russian Federation

In this article, using the example of the “Y”, deposit located in the Russian part of the Northern Caspian Sea, it is shown how the idea of the geological structure of hydrocarbon deposits has changed with the updating of the geological model. It was noted that as of 2017, six wells had been drilled at the “Y” field and a large amount of geological and geophysical information on seismics, drilling, core sampling and analysis, and geophysical and hydrodynamic studies had been accumulated. The obtained results have made changes in the geological structure of the deposits and the filtration-capacitance characteristics of reservoir formations. When updating the petrophysical model of interpretation of the geophysical well surveys (GIS) complex, taking into account new information on the core, there was a change in the parameters of the First stratum of the Tithonian stage. Laboratory studies of the core material made it possible to obtain detailed lithological and petrophysical characteristics of the rocks. Based on the results of biostratigraphic and petrographic studies of the core, studying its material, mineralogical and granulometric composition, a lithological and stratigraphic characteristic of the well section is given, and sedimentation features are revealed. Based on the analysis of the core and the GIS complex, the filtration-capacitance properties and parameters of the reservoirs were characterized and determined, petrophysical dependencies were constructed and adapted to the GIS conditions, the core-GIS dependencies were constructed and the reservoir parameters were substantiated. The propagation intervals of the tire rocks are revealed, and the shielding properties of the overlapping thicknesses are estimated. Based on the new geological and field information, the geological model of the deposit was updated, and the reserves of free gas and condensate in the Tithonsky tier I reservoir of the “Y” deposit were promptly revised and increased by 43%. The redistribution of reserves occurred primarily due to the drilling of new wells, which confirmed the gas content of the northern area and clarified the structural plan of the southern part of the field.

geological model of the deposit, hydrocarbons, geophysical well surveys (GIS), petrophysical parameters, initial geological reserves, recoverable reserves

Введение

Каспийское море – это уникальный природный объект, который обладает значительными потенциальными ресурсами для развития нефтегазовой отрасли.

Изучение геологического строения акватории Среднего Каспия геофизическими методами началось в 30-е гг. XX в., когда были выполнены первые гравиметрические работы. В это же время проводились региональные исследования, включающие геолого-съемочные работы, электроразведку и сейсморазведку. В 1930–1950-е гг. зарождались и усовершенствовались морские геофизические методы исследований (электроразведка, гравиметрия, сейсморазведка), началось применение картировочного бурения. С 1956 г. произошел широкий разворот геолого-геофизических исследований по всей акватории моря, расширение комплекса применяемых методов, существенное улучшение техники и методики исследовательских работ, гравиметрической съемки с донными и наборными гравиметрами, стало проводиться глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ), обобщение и обработка полученного геолого-геофизического материала.

Месторождения акватории Северного Каспия привлекают большое внимание у многочисленных исследовательских и научных организаций, в т. ч. добывающих и научно-исследовательских предприятий.

Сбор геологического материала, его тщательный анализ и исследование необходимо при создании геологических моделей залежей. Поэтому весьма интересным является развитие дальнейших промысловых работ на месторождении, одним из ключевых направлений которых является бурение скважин с использованием накопленного опыта геологоразведки.

В настоящей статье на примере месторождения «Y» показано, как изменилось представление о геологическом строении залежей углеводородов (УВ)

и о месторождении в целом при актуализации геологической модели.

Геологическая модель

Месторождение «Y» расположено в российской части акватории Северного Каспия. По величине запасов УВ месторождение «Y» относится к категории крупных, имеет сложное геологическое строение и находится на стадии подготовленных к промышленной разработке. Месторождение «Y» открыто в 2002 г. поисковой скважиной № 1-С. В процессе испытаний скважины установлена промышленная газоносность в карбонатных отложениях титонского яруса (I, II и III продуктивные пласты) верхнеюрской системы.

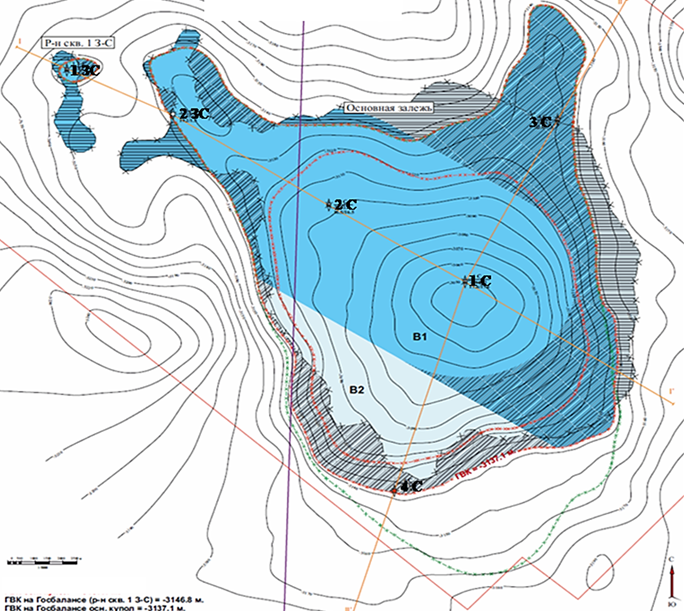

Первый подсчет запасов нефти, свободного газа и конденсата выполнен оперативно в 2002 г. по результатам бурения скважины № 1-С и материалам интерпретации сейсморазведочных работ методом общей глубинной точки (МОГТ) по сети профилей 2D в 1996–1997 гг. На тот момент вся площадь месторождения «Y» располагалась в пределах Северного лицензионного участка (рис. 1).

Рис. 1. Структурная карта по кровле продуктивного пласта титонского яруса (I пласт)

на момент открытия залежи при бурении скважины № 1-С

Fig. 1. Structural map of the roof of the productive reservoir of the Tithonian stage (layer I)

at the time of the discovery of the deposit during drilling of well No. 1-C

Размеры залежи I пласта титонского яруса в пределах газоводяного контакта (ГВК) 13,0 × 10,5 км, этаж газоносности – 60 м. ГВК в скважине не вскрыт. Граница залежи принята условно по последней замыкающей изогипсе минус 3 100 м [1].

За период с сентября по декабрь 2011 г. в северо-западной переклинальной части месторождения «Y» пробурена поисково-оценочная скважина № 2-С. Скважина забоем 3 330 м подтвердила наличие трех газоконденсатных залежей, приуроченных к трем пластам титонского яруса. С учетом пробуренной скважины № 2-С проведена переинтерпретация сейсмических данных и построены уточненные структурные поверхности. В октябре 2012 г. закончена бурением поисково-оценочная скважина № 1-ЗС забоем 3 600 м, а в июне 2013 г. – поисково-оценочная скважина № 2-ЗС забоем 3 700 м. В результате испытаний обе скважины подтвердили промышленную газоносность карбонатных отложений титонского яруса (I, II и III пласты). Разведочная скважина № 3-С пробурена в 2016 г., а в марте 2017 г. закончена бурением разведочная скважина № 4-С забоем 3 350 м [3].

В процессе бурения скважин выполнялся необходимый комплекс ГИС, проводились гидродинамические исследования, отбирались керн и пробы флюидов. На исследуемой площади проведены сейсмические работы 2D и 3D. Была создана 3D геологическая модель по залежи I пласта титонского яруса, основанная на структурных сейсмических поверхностях.

По состоянию изученности на 2017 г. на месторождении «Y» пробурено шесть скважин и накоплен большой объем геолого-геофизической информации по сейсмике, бурению, отбору и анализу керна, геофизическим и гидродинамическим исследованиям.

Полученные результаты внесли изменения в геологическое строение залежей и фильтрационно-емкостные характеристики пластов-коллекторов.

В новых структурных построениях площадь месторождения занимает уже два лицензионных участка: «Северный» и «Центрально-Каспийский» (рис. 2).

Рис. 2. Структурная карта по кровле продуктивного пласта титонского яруса (I пласт) с учетом накопленной информации по результатам бурения новых скважин

Fig. 2. Structural map of the roof of the productive reservoir of the Tithonsky stage (layer I) taking into account the accumulated information on the results of drilling new wells

Данные по скважинам № 3-С и 4-С позволили уточнить местоположение контура нефтегазпродуктивности титонских отложений в южном и восточном сегментах площади. На окончательной карте контур продуктивности сместился на 1 км в южном направлении. Основные характеристики залежи сохранились: высокие значения содержания УВ практически не поменяли свое местоположение.

Петрофизическая модель

При актуализации петрофизической модели интерпретации комплекса ГИС с учетом новой информации по керну произошло изменение параметров залежи I пласта титонского яруса.

На момент открытия месторождения продуктивные отложения I пласта титонского яруса по результатам интерпретации ГИС и данным анализа кернового материала в скважине № 1-С залегают на глубине 3 173,0–3 094,0 м и представлены доломитами замещения неравномерно глинистыми и неравномерно известковистыми с единичными прослоями известняков и неравномерно рассеянных гнезд ангидритов. Доломиты кавернозно-пористые. Структура пород тонкомикрокристаллическая, текстура неяснослоистая и неясногнездовидная.

По результатам бурения новых скважин на месторождении «Y» накопился большой объем кернового материала. Разрез верхнеюрских отложений титонского яруса охарактеризован керновым материалом в скважинах № 1-С, 2-С, 1-ЗС, 3-С, 4-С. Дополнительно в скважинах № 1-ЗС и 2-ЗС осуществлен отбор керна боковыми грунтоносами. Всего исследовано 1 427 образцов, выпиленных из колонок керна, а также 31 образец, отобранный грунтоносами [2].

Следует отметить, что в целом по месторождению отмечен высокий процент выноса керна и высокая освещенность керном продуктивных толщин. Общая проходка с отбором керна составила 554,9 м, линейный вынос керна – 552,1 м, что соответствует 99,5 % от проходки с отбором керна. Лабораторные исследования кернового материала позволили получить детальную литолого-петрофизическую характеристику пород. По результатам биостратиграфических и петрографических исследований керна, изучения его вещественного, минералогического и гранулометрического составов дана литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины, выявлены особенности осадконакопления отложений.

По данным анализа керна и комплекса ГИС охарактеризованы и определены фильтрационно-емкостные свойства и параметры коллекторов, выполнено построение петрофизических зависимостей и их адаптация к условиям проведения ГИС, построены зависимости «керн-ГИС» и обоснованы параметры коллекторов. Выявлены интервалы распространения пород-покрышек, дана оценка экранирующих свойств перекрывающих толщин.

Эффективная газонасыщенная толщина продуктивного пласта определялась по комплексу ГИС. Средневзвешенная эффективная газонасыщенная толщина в целом для залежи находилась как частное от деления объемов газонасыщенных пород на площадь газоносности [3].

Коэффициент пористости определялся по продуктивному пласту исходя из результатов исследования керна и по данным ГИС. Приняты по материалам ГИС.

Коэффициент газонасыщенности определялся исходя из результатов исследования керна и по данным ГИС. Приняты по материалам ГИС с учетом коэффициента остаточной нефтенасыщенности.

Начальное пластовое давление и термический коэффициенты определены на середину высоты залежи, исходя из принятого ГВК, согласно замерам и лабораторным определениям по результатам гидродинамических исследований и испытаний скважин.

По I пласту титонского яруса произошел прирост запасов УВ благодаря геологоразведочным работам, основными из которых стали сейсморазведочные работы 3D и бурение разведочных скважин (табл.).

Сравнительная таблица параметров залежи и запасов газа (I пласт титонского яруса)

Comparative table of gas deposit and reserves parameters (layer I of the Tithonian stage)

|

Параметр |

На момент |

По результатам полученных |

Расхождения, д. ед. |

|

|

относительное |

абсолютное |

|||

|

Газонасыщенная толщина, м |

13,5 |

17,5 |

4,00 |

0,229 |

|

Коэффициент пористости, д. ед. |

0,21 |

0,20 |

–0,01 |

–0,050 |

|

Коэффициент газонасыщенности, д. ед. |

0,93 |

0,848 |

–0,082 |

–0,097 |

|

Площадь газоносности, м2 |

87 838 |

195 058 |

107 220 |

0,550 |

|

Объем, м3 |

1 319 898 |

2 604 044 |

1 284 146 |

0,493 |

|

Запасы газа геологические, млн м3 |

59 823 |

105 075 |

45 252 |

0,431 |

|

Запасы газа извлекаемые, млн м3 |

3 207 |

90 503 |

87 296 |

0,965 |

Скважины № 3-С и 4-С вскрыли коллекторы, по своим характеристикам несколько хуже, нежели в разбуренной части залежи, за счет чего произошло незначительное уменьшение средневзвешенного коэффициента пористости и газонасыщенности по залежи.

Заключение

С момента открытия месторождения и на время последней актуализации геологической модели залежей УВ было пробурено шесть скважин и накоплен большой объем геолого-геофизической информации.

Выполненный объем исследований позволил уточнить литологию, стратиграфию, условия осадконакопления, коллекторские свойства титонских отложений месторождения «Y».

На основании новой геолого-промысловой информации актуализирована геологическая модель залежи, запасы свободного газа и конденсата залежи I пласта титонского яруса месторождения «Y» были оперативно пересмотрены и претерпели изменения (увеличились на 43 %).

Существенное перераспределение запасов произошло, во-первых, за счет бурения скважин № 3-С и 4-С, по результатам которого подтверждена газоносность северной площади и был уточнен структурный план южной части месторождения, во-вторых, за счет проведенных сейсморазведочных работ 3D.

1. Otchet po dogovoru № 166-31/03 «Analiz i obob-shhenie geologo-geofizicheskogo materiala, rezul'tatov issledovanija kerna, shlama, plastovyh fljuidov po skvazhine № 1-S i operativnaja ocenka zapasov po strukture» [Report on Contract No. 166-31/03 “Analysis and generalization of geological and geophysical material, results of core, sludge, and reservoir fluids research at well No. 1-C and operational assessment of reserves by structure”] / rukovoditel' K. G. Akzjamov. Volgograd, OOO «LUKOJL-VolgogradNIPImorneft'», 2003.

2. Dorofeev N. V. i dr. Otchet «Operativnyj podschet zapasov uglevodorodov po rezul'tatam burenija skvazhiny № 4-S po mestorozhdeniju «Y» [Report “Operational calcula-tion of hydrocarbon reserves based on the drilling results of well No. 4-C at the Y field”]. Moscow, OOO «LUKOJL-Inzhiniring», 2018.

3. Jelanskij M. M. Petrofizicheskie osnovy kompleksnoj interpretacii dannyh geofizicheskih issledovanij skvazhin: metodicheskoe posobie [Petrophysical foundations of the complex interpretation of the data of geophysical research of wells: a methodological guide]. Moscow, GERS Publ., 2001. 228 p.